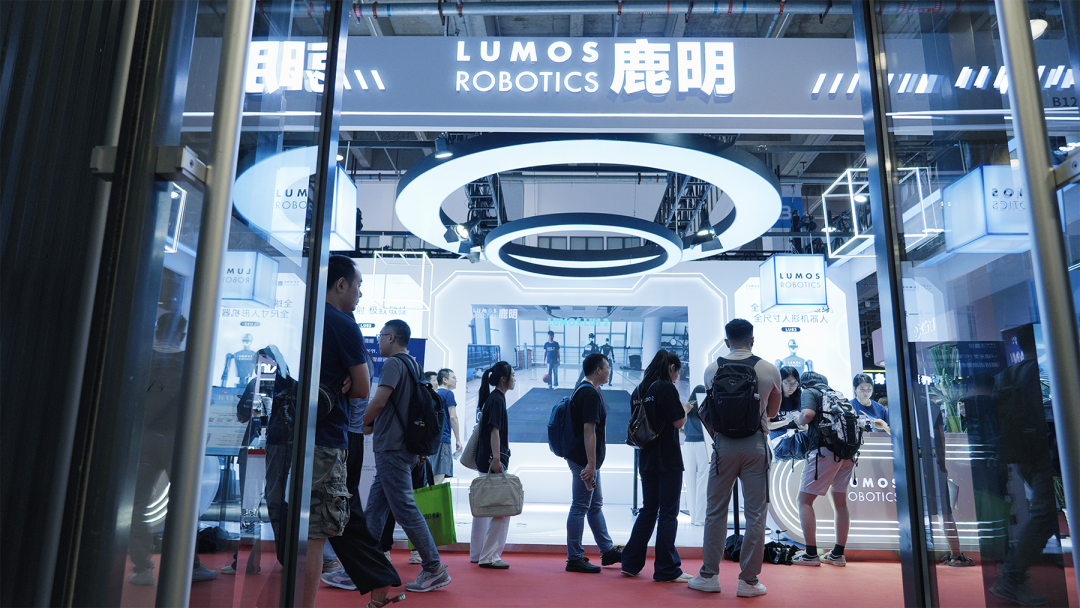

2025WRC的现场,人们围着一个个展台涌动,观察形态各异的人形机器人。现场不乏宇树、智元、银河这样的熟面孔,相比之下,有家公司的机器人起初并未吸引太多聚焦。

走到他们的展台前,机器人正跟着音乐跳舞,舞蹈灵活连贯没有卡顿,连舞步的轻重节奏都和音乐对上了。而后,展台的工作人员让机器人躺倒,展台同步计时,只见机器人的髋关节和膝关节的模组瞬间发力,仅一秒就从地面弹起,稳稳站定,没有一点多余动作。

闪电般的起身,让这家首次在WRC亮相的机器人公司,一下抓住了人们的目光。

这家公司就是鹿明机器人,去年9月才成立,但在不到一年时间里,它几乎完成了同时期人形厂商几年的准备动作。

结合产业情况,当前国内人形机器人厂商多路径竞赛,既有优必选、宇树、智元这类企业从机器人赛道原生成长;拓斯达、埃夫特则从工业赛场跨界转型;也有华为等科技大厂布局AI端;小米、小鹏及特斯拉借车企资源延伸人形业务。

看似竞争激烈,但整体产业还处于发展的关键期,机器人新势力尚未形成稳定的订单闭环,跨界转型厂商又受限于具身智能技术积累薄弱。

而一家企业的团队基因,往往让其从一开始就站在完全不同的起点上。

鹿明机器人的创始人喻超毕业于清华大学,获得数学、能源动力、航天航空多个方向的学位,拥有10年具身机器人研发及产业化经验。在其就职追觅具身机器人(Magic Lab)负责人期间,完成了团队搭建,以及小米Cyberdog、追觅四足机器人的研发量产项目,带队完成了具身软硬件框架定型,并首创全球首例后空翻电驱动具身机器人。公司其他核心成员包括原追觅具身机器人核心团队以及其他机器人行业资深从业者,产研团队包括多名顶尖高校博士。

目前,团队推出了包括全尺寸人形机器人Lus,面向工业物流场景的机器人大力士MOS,面向文娱和家庭领域的小尺寸人形NIX,以及多款一体化关节模组、视触觉传感器等产品。并在今年上半年完成了三次融资,直接缩短“试点-验证”的漫长周期,提前进入“量产前锁定”阶段,成功挤入冲刺圈。

这种高起点与快节奏推进,正是源于鹿明团队过往10年的产业经验和千台以上出货的量产积累。

一秒起身,突破人形机器人运控的技术极限

当前,人形机器人市场“尺寸分化”明显,主流产品如宇树G1等,身高集中在120-130cm区间。虽能完成动态站起、舞棍等基础动作,但受限于尺寸,在与人类环境的适配性上存在天然短板——人类日常使用的工具、操作的场景均围绕成人比例设计,中小尺寸机器人在抓取高处物品、适配工业操作台等复杂场景时,往往因“够不着”“操作范围不足”而受限,压缩适用场景。

以往尺寸的缩减,更多是对技术的妥协。人形领域有个直观的形容,“身高每提高10厘米,研发难度翻倍”。身高增加会直接导致重心升高,1.6米机器人重心高度比1.2米机器人高出33%,动态平衡时的稳定性阈值显著降低。“长高”也会影响关节驱动,造成机器人的扭矩需求、冲击荷载倍增。同时,延长的肢体增加了机器人转动惯量,需要重新构建运动控制算法,以应对强大的惯性和复杂的动态平衡难题。大机身带来的系统能耗也不容忽视,影响着机器人的工作时长。

这些挑战让全尺寸机器人成为“难啃的硬骨头”。

在考验极限性能的场景中,这种技术差距被进一步放大。今年5月全球首个人形机器人格斗赛,甚至将“倒地8秒内未能起身则判定为KO”作为规则。这8秒也侧面反映了人形机器人的应急响应速度、动态平衡控制能力方面的局限。

正是在这样的背景下,Lumos鹿明机器人今年推出了全球首个实现“1秒弹射起身”的全尺寸人形机器人LUS2。

LUS2以160cm的成人比例设计,能够在脱离遥控的前提下完成长程动作,实现2小时高强度运动续航,可应用于科教、导览、娱乐等多个场景。

上述性能基于鹿明机器人整机运控架构的优势。据公司介绍,LUS2搭载了超高速动态平衡控制系统,通过强化学习训练的仿生姿态算法,可以在1毫秒内完成重心迁移决策,相当于人类反射神经快30倍的动态调整能力,还配备了IMU+关节扭矩+关节角度感知系统,可以让机器人在任意姿态生成恢复轨迹。为提升实时响应速度,LUS2的实时控制架构能够实现传感器数据采集、运动规划、电机驱动的微秒级同步。并且,在单关节突发过载时,仍能通过剩余关节的扭矩再分配完成动作。

另外,在类生物关节驱动系统方面,鹿明自研380Nm峰值扭矩执行器,扭矩密度达233Nm/kg,配合0.2秒瞬时响应能力,等效于成年男性下肢爆发力的1.8倍;外骨骼式架构则最大程度保护内部传动机构,同时通过被动柔顺机构吸收地面冲击力。

这套技术架构更深层的优势在于技术复用性,上述系统各模块可直接迁移至奔跑、搬运等动作,真正让人形机器人走出“实验室”。

一年三款,产研的迭代狂飙

今年,人形机器人以高频词的形式出现在公众视野。各类竞赛、演示展台层出不穷,甚至本次WRC有50家人形机器人整机厂商同台竞技。市场更新速度之快,不只体现在技术参数的频繁突破,也有各大场景需求的快速裂变。这种高速迭代的背后,是行业对企业的产品策略、产研体系的严峻考验。

其中,聚焦单一化产品或技术是人形厂商发展的一种方向。不可否认,主打单一化产品对聚焦特定场景应用有一定优势,能够帮助企业在单场景下快速落地,实现量产。但这种路径劣势也很明显,在人形机器人早期阶段,PMF(Product Market Fit)需要和用户共创,单款机器人很难满足多场景的需求,因此,更多人形公司倾向选择“沿途下蛋”的策略,通过多元化产品同步验证多种技术路径,避免因押注单一方案而错失技术迭代机遇。而要支撑这一策略,需要公司具备多产品的快速研发和迭代能力。

鹿明则是国内少数拥有包括机器人本体和大脑在内全栈技术能力的公司。通过软硬件一体化创新,实现高性能一体化关节、视触觉传感器等高成本、高难度核心硬件全自研;在大脑方面,公司构筑了操作大模型和全身运控模型的技术底座。基于自身“全栈研发能力”,鹿明建立了类似乐高积木的模块化产研体系,模块化复用使鹿明在保持技术一致性的同时,实现多产品线的并行开发。

这是鹿明的竞争策略——他们认为在技术路线的混战中,能支撑多产品快速迭代的技术体系,才可能成长为行业基础设施。

一年不到,鹿明就推出了三款整机、多款零部件产品。在行业早期阶段,这一迭代速度无疑是惊人的。

就产品而言,鹿明的产品类别多元,应用场景也非常多样,除了上文谈到的全尺寸人形机器人Lus系列,应用在工业物流场景的机器人大力士Mos,双臂负载50kg,特别适用于高负载的工业场景的双臂操作。根据行业披露数据,当前市面已知最大双臂负载为20kg,主流双臂负载设计为10kg,MOS双臂负载相对于同类型产品,提升了150%。此外,身高80cm的小人形机器人NIX,针对家庭陪伴、商业服务领域,轻便、高稳定性更具性价比。公司自研的其他具身智能硬件系列如高性能一体化关节视触觉传感器、搭载视触觉传感器的夹爪、7自由度数采臂和数采解决方案,也同步对外发售。

人形机器人不能做“无米之炊”,想要真正实现规模化落地,除了解决硬件、零部件成熟及规模化降本等问题,最大的制约因素还是高质量的真机数据,而真机数据必须在真实场景的交互中产生。因此,各行业的客户进行共创,成为人形机器人厂家不约而同的选择。

国内外头部企业纷纷与实体场景深度绑定,展开用例研究。如Figure AI的Figure 02进入宝马工厂;特斯拉的Optimus在其旗下电池工厂“上岗”;优必选的Walker S进入车厂打工。

鹿明机器人场景合作伙伴的质量亦具水准。最近半年,鹿明机器人先后与智慧物流解决方案厂商德马科技(SH688360)、全球航运巨头中远海运集团、全球领先的数字工厂解决方案商三菱电机等企业达成战略合作,就具身智能在柔性质检、物流、港口航运等场景共同打造解决方案,进而面向全球市场推广。

鹿明能够短时间拿下多家头部客户,核心原因还是其软硬件兼备的全栈技术能力,以及极富特色的产品能力,能够满足场景的真实需要。以工业、物流领域常见的搬运场景为例,行业数据显示,600×400×250mm塑料周转箱承载了90%以上的物料转运需求,尤其在产线物流与仓储物流中,箱内物料重量多在30kg以上。市场上绝大多数双臂轮式机器人负载能力仅在20kg以内,形成了能力断层。鹿明研发的MOS系列机器人,以50kg的最高负载能力精准填补这一空白,匹配场景的刚需。

当机器人在工业、物流、教育、娱乐等场景中持续“打工”,积累的每一组数据都让机器人大脑更懂物流场景的需求,而这种基于真实数据的进化,正是鹿明机器人在各大场景中实现规模化落地的关键。

结语:爆发的前夜,鹿明做好了准备

据GGII预测,2025年全球人形机器人市场销量有望达到1.24万台,市场规模63.39亿元;到2030年,市场销量将接近34万台,市场规模超过640亿元;到2035年,市场规模将超过4000亿元。

站在2025年这一爆发性增长的前夕,我们对人形机器人还存在诸多疑问和不确定:技术路线是否会出现颠覆性迭代?哪些场景能真正支撑商业化闭环?硬件成本下降的临界点何时到来?在这些未知中,企业起点的“成熟度”尤为关键——那些从诞生就带着深厚技术积淀、成熟产品思维和商业化能力的玩家,往往更能在混沌中快速找到确定性路径。

如投资人所言,鹿明机器人是2025年发展最快的具身机器人公司,无论是产品性能、迭代速度、商业化进展方面,都远远超过同期的其他创业公司。鹿明机器人“生而成熟”的表现,充分验证了团队深厚的历史积淀,有机会成为宇树、智元之后最值得期待的具身智能创业公司。