划重点:

1、近日,抖音举办不实信息开放日,并宣布上线“AI抖音求真”功能。可以为用户提供对误导性内容与谣言的事实展示及澄清。

2、“AI抖音求真”让用户从信息的被动接收者,转变为可以主动查证、交叉验证的参与者,与用户共建认知防线。

3、谣言治理是抖音2025年最重要的工作之一。大模型助力谣言治理 “发现即管控”,抖音谣言曝光量下降67%。

4、这场开放日,抖音系统展示了它在谣言治理上的技术投入、产品实践和底层逻辑。一条更立体、更高效的谣言治理链路正在形成。

5、谣言的产生与治理,是一场持久战。最终,清朗网络空间的建成,仍需要平台、媒体、专业机构和每一位用户的携手同行。

作者 林易

编辑 重点君

在信息如水的时代,谣言是一股最汹涌的暗流。

“广西‘亮证姐’是公职人员”、“南京红姐事件11人查出HIV”、“全国小学门口的辣条都被投毒”……在人人都是自媒体的时代,这些真假难辨、耸人听闻的谣言,能够借助互联网,在短时间内触达数以亿计用户,引发集体性的情绪波动,甚至打破固有认知。

谣言治理,已经刻不容缓,但又如此艰难。火焰蔓延速度,早已超过了人力极限。平台需要像一位辛劳的消防员,依赖媒体报道或机构发声作为火警信号,再由人工冲入现场,回查、下架、拦截,处置周期往往以天为单位。

如今,抖音选择借助AI的力量治理谣言。抖音不实信息治理负责人李博告诉我们,“谣言治理是抖音2025年最重要的工作之一”。支撑这项工作的,是一个被内部训练成“谣言鉴定专家”的智能体,以及一个刚刚上线、日均曝光量预计可达1亿次的新功能——AI抖音求真。

这套AI大模型驱动的新机制,将治理链路从“被动响应”转为“发现即管控”,将处置时效从天缩短至小时。引入以来,近一个季度,抖音平台上的谣言曝光量下降了约67%。大模型识别准确率达到85%,并且仍在持续提升。

这不仅是一次技术升级,更是平台治理理念的进化。随AI技术发展,内容创作越来越便利,制造谣言也更为轻易。面对谣言治理难度的持续升级,抖音通过大模型技术,构筑一道新的防线。

谣言治理智能体:一个“谣言鉴定专家”的诞生

“想要实现完全没有谣言是非常困难的,也几乎是不可能的。”李博在分享时很坦诚。抖音的目标并非彻底消灭谣言,而是尽最大努力治理那些具有误导性、公共影响力和可验证性的不实信息。

为了实现这个务实的目标,抖音首先需要精准定义自己的主要“敌人”。明星绯闻八卦、饭圈爆料,这类内容虽然也可能带来虚假感,但因其公共危害性高或难以查证,通常会通过侵权治理的方式解决。而那些可能对公众身心健康或财产安全造成危害,且能够被证伪的信息,才是治理的核心对象。

过去,识别这些对象依赖一套相对传统的七步流程:预警、分析、搜证、标记、辟谣、处置和拦截。整个链条的关键在于预警环节,即如何发现谣言线索。这在很大程度上依赖外部信号,比如媒体报道、其他业务团队的举手反馈。这套流程的问题是“慢”和“窄”。慢,在于反应滞后,往往需要等到事件发酵才能介入;窄,在于人力有限,只能关注到最头部的少数问题。

大模型的介入,带来改变。抖音借助谣言治理智能体(Agent)的能力,它像一个不知疲倦的、24小时在线的“谣言鉴定专家”,主动在海量内容中嗅探风险。

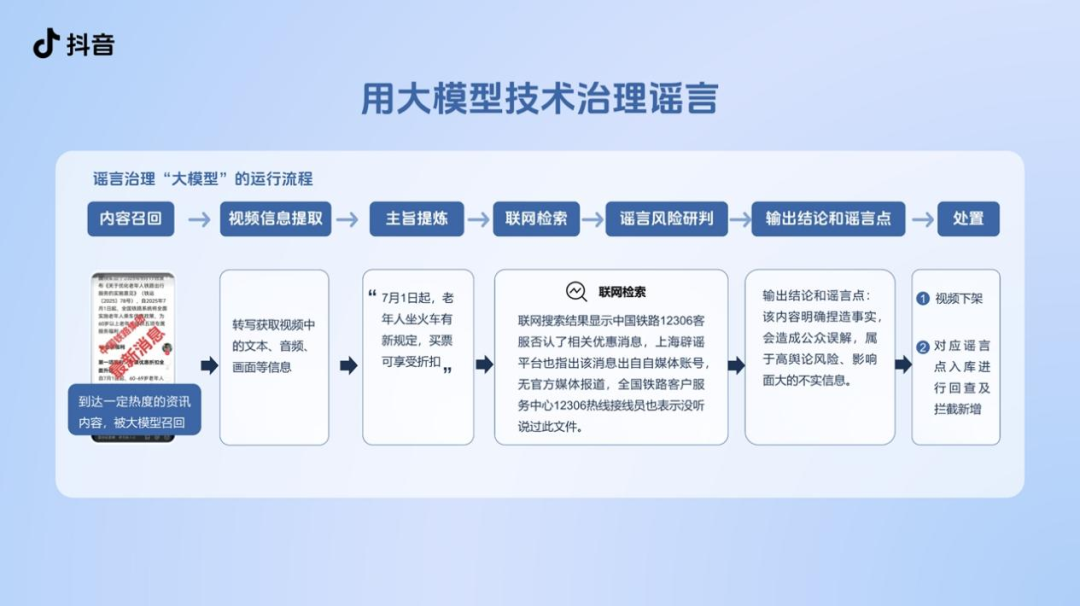

以7月份“老人乘高铁享受新优惠折扣”的谣言为例,我们可以看到这位“专家”的工作流程:

第一步是内容召回与信息提取。当一条视频内容的热度达到某个阈值,它就会被大模型召回。这个阀值并非要等到上热搜,可能还处于萌芽期就会触发。智能体首先对视频进行多模态拆解,提取画面、音频、文字等信息,并迅速提炼出核心主旨:“7月1日起,老年人坐火车有新规定,买票可享受折扣”。

第二步是联网检索与信源甄别。随后,智能体自动联网,在全网检索相关信息。它的特别之处在于,会重点优先检索权威信源,如权威媒体、政府官网、以及抖音长期积累的内部辟谣库。在这个案例中,它迅速找到了12306客服的否认、官方热线的澄清以及上海辟谣平台发布的相关内容。

第三步是谣言研判与结论输出。智能体将检索到的权威信息输入其“研判模块”。该模块基于精准定义谣言的能力,即判断内容是否具备“误导性”、“公共影响力”和“可证伪”的特征,给出最终结论:该内容明确捏造事实,容易误导公众,风险等级高。

最后一步是处置、入库与回扫。一旦结论生成,处置指令便会发出。原始视频被下架,同时该谣言点被纳入谣言库。智能体会立即在全站范围内进行“回扫”,排查并处置所有与此谣言点相关的存量和新增内容,最大限度遏制其传播。

整个过程,从发现到大范围遏制,时间被压缩到小时级。

这套智能体的技术底座,是字节跳动豆包大模型。但抖音并非简单地调用,而是根据谣言治理这一特定业务场景,对其进行了大量的后训练(post-training),使其长成业务需要的形态。这包括加强其多模态理解能力,以更精准地解析视频内容;优化RAG(检索增强生成)技术,以高效筛选权威信息;以及训练更智能的研判模型,使其判断逻辑更贴近一位专业的不实信息治理专家。

目前,这个“谣言鉴定专家”的判断准确率达到了85%以上。对于置信度最高的判断,机器会自动执行处置;而对于那些置信低的内容则会进入人工审核流程,确保最终准确率与人审相当。

“不当臆测内容”大模型:平衡信息真实性与表达自由

除了可以明确证伪的谣言,很多平台的内容生态中,还不可避免地存在大量灰色地带的内容。抖音将这类内容定义为“缺少依据的不当臆测”,也就是大众通常理解的“阴谋论”。

这类内容主要有几个典型特征:

一是观点放大。比如,将个别“三无辣条”的情况,推断为“全国小学门口都被投毒”。

二是因果牵强。比如,将受消费需求、收成、关税等多种因素影响的大虾降价,直接归因于“核废水污染”。

三是认知差异。比如,对于“阿波罗登月造假”这类老生常谈的话题,尽管多方已澄清,但不同用户群体间仍存在巨大的认知鸿沟。

这些内容的棘手之处在于,它们很难被直接证伪,且其真伪判断与用户的主观认知强相关。直接将其打为“谣言”并下架,可能会引发更大的争议。

抖音的策略是限制其大范围传播,为此定制了一个不当臆测大模型。它不判断内容的真伪,而是专注于分析视频内容本身是否存在明显的逻辑谬误,如论据不足、因果关联牵强等。

该模型会结合内容本身的论据判断以及外部的用户举报等信号,对视频进行评估。对于高置信度为“不当臆测”的内容,直接进行处置;对于疑似内容,则交由人工进一步研判。据介绍,该模型的准确率在90%左右,日均能处置约1.5万条相关内容。

这种处理方式,体现了平台在治理过程中的一种克制和审慎。它希望在维护信息真实性与保护表达自由之间寻找一个平衡点,即不轻易给观点定性,又要限制没有事实依据的观点对公共舆论场造成过度影响。

AI抖音求真:与用户共建认知防线

“治理可以大幅减少谣言,但却很难彻底让谣言消失。”“AI抖音求真”运营负责人吴荣奎认为,单纯的“堵”和“删”是不够的,更重要的是与用户一起,建立起一道认知防线。

这正是新上线的“AI抖音求真”功能所承载的核心使命。它脱胎于2025年4月上线的“抖音辟谣卡”,并进行了全面升级,旨在通过“搜索场景精准触达+推荐场景主动提示”的双路径,将事实和真相更主动、更全面地呈现给用户。

在搜索场景,当用户搜索一个谣言或存疑信息时,搜索结果页会直接呈现一张“求真卡”。与旧版辟谣卡相比,新版的“AI抖音求真卡”变化很大。它借助大模型能力,全网搜集关于该谣言点的权威信息,并将其汇总呈现。页面内容更加丰富,包括事件溯源、澄清信息、权威媒体报道、当事人发声等。这背后,是人工策略与机器能力的结合,力求对一个谣言点的不同表达的相关搜索词,都能实现精准覆盖。

在视频流场景,这是“AI抖音求真”全新上线的功能。大模型会在抖音上主动寻找那些容易产生误解或谈及疑似不实信息的视频。在这些视频的左下方,会出现一个提示框,写着“AI求真 XXX事件核查”。用户点击后,即可跳转到详细的落地页,了解视频中所涉及内容的真实情况。

吴荣奎特别强调,这个功能主要针对的是“疑似虚假”或“容易产生误解”的视频。这意味着,视频本身讲述的可能是一件真实的事情,但由于创作者的表达方式、剪辑手法等原因,可能会对用户造成误导。而对于那些被明确判定为谣言的视频,它们早已被谣言治理Agent“干掉”了。

目前,这项新功能刚刚于9月15日上线,日均曝光量估测可达1亿左右。由于需要确保大模型识别的准确率,初期覆盖的视频量还相对有限,但未来会不断扩大覆盖面。

此外,“AI抖音求真”还与抖音的热点专题进行了结合。在一些备受关注的热点事件(如“张水华护士”事件)专题页中,会加入“AI求真”组件,将该事件下的所有相关谣言点进行汇总,帮助用户一览事件中的事实全貌。

显然,从“辟谣卡”到“AI抖音求真”,改变的不止是名称和功能,更是平台与用户沟通方式的转变。它让用户从信息的被动接收者,转变为可以主动查证、交叉验证的参与者。

网络辟谣:一场没有终点的“持久战”

尽管AI带来了前所未有的治理效率,但抖音辟谣的分享者们在整场活动中反复强调一个词:“持久战”。谣言的产生与治理,是一场永恒的、动态的博弈,挑战依然巨大。

抖音辟谣团队举了几个例子:

一是信源污染。比如,一些自媒体甚至大V将政策的补充说明错误解读为“新规”,造成信源污染,增加了平台查证的难度。

二是事件反转。比如,“重症老人银行取款”事件在发酵过程中多次反转,真相与谣言的界限在不同阶段变得模糊。

三是等待辟谣结论的周期长。比如,“协和4+4”事件中,真假信息鱼龙混杂,在官方最终通报出来前,内容平台难以对所有信息点做出准确判断。

对于这类动态发展的热点事件,抖音的态度极为审慎。据介绍,抖音会启动“争议热点事件管理规则”,对那些社会关注度高但事实尚不清楚的事件进行热度限制,等待更权威的信息披露。同时,对于事件中一些明显荒谬或无依据的猜测,会进行治理,但在治理尺度上会进行平衡。

在问答环节,针对大模型85%准确率意味着可能存在15%误判的疑虑,抖音不实信息治理业务代表解释,平台为用户提供了站内申诉和客服反馈渠道,如果核查确认误判,会解除相关处置。

而面对AI生成谣言(AIGC a rumor)的挑战。从AI生成内容的角度,抖音会通过技术手段识别或鼓励创作者为AI生成内容打标。但“AI生成”并不等同于虚假;另一方面,无论内容是AI还是人编造的,都会被纳入智能体的研判流程,其生成方式只作为辅助信号。

此外,对于辟谣的“收益”和“成本”如何计算的问题,抖音的答案非常清晰,用户对于平台的信任,是无法计算成本的:“打掉劣质内容产生的流量,会释放给更多优质的创作者,这对于整个内容生态和平台长期发展都是更好的事。”

结语

这场开放日,抖音系统地展示了它在谣言治理上的技术投入、产品实践和底层逻辑。我们能很直观地感受到,从依赖人工被动防御,到凭借AI主动进攻,再到通过产品引导用户共建认知防线,一条更立体、更高效的谣言治理链路正在形成。

同时,值得注意的是,不实信息治理是一场持久战。技术在迭代,谣言的形式也在进化。AI可以解决效率问题,但无法替代事实查证的艰辛,也无法抹平人与人之间的认知差异。

“AI抖音求真”提供了一个新解法,它让真相的呈现多了一个高效渠道。但最终,清朗网络空间的建成,仍需要平台、媒体、专业机构和每一位用户的携手同行。

这场战争,没有终点。