作者|雨谷

声明|题图来源于网络。 惊蛰研究所原创文章,如需转载请留言申请开白。

1960年代的美国,家用汽车已经普及但手机导航尚未出现。当时的人们如果要远途驾车出行,除了随身携带地图和指南针、沿途问路,只能打电话给人工导航服务公司,电话那头的接线员再通过面前的地图为客户规划出行路线。

今天的中国,地图导航APP已经成为几乎人手必备的出行工具,BAT(百度、阿里、腾讯)三巨头都推出了地图APP产品,其中阿里旗下的高德地图市场份额最高,腾讯地图相对较低。

然而,随着地图APP的功能越来越丰富,人们的吐槽也越来越多:新增功能过多导致UI界面混乱;选项复杂使用不方便;广告位挤占页面位置,实用功能再也不能“一键直达”……

现象背后,是高德地图已经转型“点评”赛道,不断地往APP里添加各种功能。

当地图导航被其他功能“稀释”,高德越跑越偏。腾讯地图的机会来了。

一、越走越偏的导航APP

如今地图APP的功能丰富程度,早已超出“导航”两个字。而随着各种丰富功能的悄然加入,很多用户突然意识到APP的内存早已达到了300MB。

从产品开发的角度看,增加各种新功能的初衷或许是为了满足用户更多场景下的新需求。比如用户出门在外肯定要吃饭,到了外地很大概率是去旅游,如果能在APP里直接在线订座、购买景点门票,似乎也会更方便。

但是如“百宝箱”一样的功能,用户们却未必真的在用。

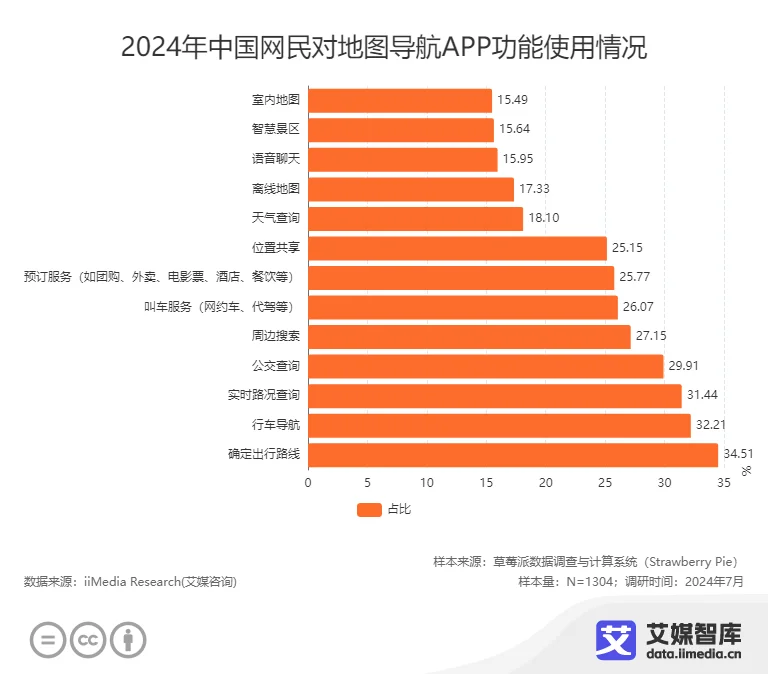

2014年艾瑞的调研数据显示,有65.7%的用户使用地图仅为路线规划,而O2O功能(如团购、订餐)的使用率不足5%。而在2024年,艾媒咨询发布的《中国手机地图行业发展与用户画像研究数据》中提到,地图导航APP功能中,中国网民使用最多的前五个功能依次为确定出行路线(34.51%)、行车导航(32.21%)、实时路况查询(31.44%)、公交查询(29.91%)和周边搜索(27.15%),没有打车和预订服务(包括团购、外卖、酒店等)。

换言之,过去十年间,用户使用地图APP最多的功能仍然与出行高度关联,地图APP在用户心里的核心价值定位并没有发生变化。而这些真实数据也表明:厂商“为了解决用户更多需求而不断增加新功能”的做法,恐怕只是一厢情愿。

地图APP在诞生之初,就将专业化的使用场景与强工具属性牢牢绑定。而大多数用户的使用动机只是单纯地想要一条导航路线。

现实中,很多用户打开APP的时候,人已经坐在车上或者是站在户外30几度的大太阳底下。而在这些场景下,比起在APP里面看一下有没有便宜的团购套餐、查询景点门票,用户更想要的其实是“立刻出发”。

被马斯克奉若真理的“第一性原理”指出:思考和行动时,要从最基本的原理和常识展开推理。又或是将假设倒推至源头,去除噪音,以寻求洞察本质。而对于厂商来说,为用户提供导航路线,帮助用户从A点到达B点就是其提供的核心价值。但是如今地图APP的功能拓展方向,已经明显偏离“解决出行问题”的单一目标。

实际上,过多的功能并不代表更丰富的产品体验,相反还会干扰工具本身的使用,带来潜在风险。就好像机顶盒按键越来越多,被大家吐槽“看电视像开航母”,个别新能源汽车配备了大尺寸的车机中控大屏,却又强迫车主启动车辆时先看15秒的开机广告。

又比如不久前高德新上线的扫街榜,基于用户的“行踪轨迹”等隐私信息为用户提供美食参考,表面上看对用户没有什么伤害,但本质上可能已经触及数据合规风险。而且在一部分用户看来,自己只是想导航却被厂商拿走了“行踪轨迹”,还做成了一个自己不一定用得上的美食榜单,这种功能创新思路也着实不合理。

二、过度商业化的歧路

作为伴随移动互联网的发展一路成长起来的手机应用,地图APP背后的开发者们不可能没有考虑过用户体验,但最终还是走上了歧路,归根结底是过度商业化的结果。

在移动互联网时代,地图导航是一个很特别的功能。当社交应用需要借助热门话题引发不同圈层用户共鸣,当视频网站需要花费高昂的内容采买成本维持用户的在线时长,地图APP反而因为满足了用户的导航“刚需”,具备高频使用的特征和强场景关联的特点,不必过于担心流量问题。

守着一座流量“金山”却不挖矿,无疑是一种浪费,所以厂商们从很早就开始尝试流量变现。2013年O2O概念正火,团购平台掀起了“千团大战”,而当时拥有千万日活的百度地图已经占据过半市场份额。

按照当时流行的“互联网思维”,百度地图的稳定日活只需要提供一个消费转化的路径,就能分分钟把流量变成销量。于是,地图成为了百度O2O业务的“超级入口”,通过嵌入团购功能,逐渐覆盖网约车、订酒店、团购餐饮套餐和买电影票等多种场景。

然而当百度地图的功能越来越多,问题也随之而来。

2013年,智能手机在中国刚刚普及,应用市场的快速发展给有限的手机内存带来了压力,即便是这一年新发布的iPhone5S顶配版,最大内存只有64GB。随着包括地图在内的APP功能不断扩容,手机的存储空间逐渐被占满,用户需要不时卸载应用、删除数据才能来维持手机的正常使用。同时,大量功能集中到一个APP还会造成手机系统的卡顿,使用户体验大幅下滑。

而当百度地图为了追求商业化忽略用户体验时,作为竞争对手的高德借机完成了反超。

2014年,高德被阿里巴巴收购。临危受命上任高德移动互联网事业部总经理的俞永福,高调对外宣布,高德全面退出O2O市场,仅专注于地图导航,全面升级底层技术、逻辑算法和用户体验。

据网易科技报道,俞永福决定砍掉O2O业务,是因为他认为当时业内看O2O时都不是从用户角度考虑,而是从商业化角度考虑,“都是考虑怎么这个东西最后变成钱,但我觉得互联网十几年下来,有一件事情没变,就是:先得用户再得钱。”

结果证明,俞永福的判断是正确的。高德地图团队在45天内完成了大版本的开发,用专注地图导航的差异化产品体验,吸引用户“用脚投票”,不但止住了与百度地图之间持续拉大的差距,还在市场份额上逐渐形成优势。2年后,高德地图日活数据超越百度地图,拿下了地图APP市场第一的宝座。

然而就像“屠龙勇士终成恶龙”的童话一样,靠收缩功能而战胜百度地图的高德,在俞永福退出后,最终也走上了疯狂增加功能、加速商业变现的道路。

2017年,高德上线聚合打车功能,与滴滴争夺网约车市场;2020年,高德发布“高德指南”,进军酒旅与餐饮团购;2021年,阿里将高德、饿了么和飞猪合并;2023年高德合并口碑;再到2024年俞永福卸任,以及今年6月高德与饿了么、飞猪拆伙,高德一路从聚焦地图导航功能的出行平台,变成大而全的综合型平台,成为阿里在本地生活布局和变现的一颗棋子。

或许有人会说,如今人们的日常生活已经离不开生活服务,所以厂商在地图APP中加入生活服务也是在迎合用户需求。但这种观点显然忽略了一个事实:地图APP的核心定位仍然是出行工具,既不是产生生活服务需求的起点,也不是解决需求的终点。因此在地图APP中加入生活服务功能,在需求逻辑上就不成立。就像当初百度地图会被反超,不是因为时机不对,而是因为误判了地图导航的价值定位。

前段时间高德发布“扫街榜”,高调宣布“永不商业化”,或许也是注意到了外部对其“过度商业化”的质疑。但在业内人士看来,“永不商业化”也只能是一句口号,因为很快就有博主爆料,高德地图出现扫街榜之后,有商户反馈莫名掉分,需要花钱买推广。

三、还用户一张“干净”的地图

无论是用户数据的真实反馈,还是地图厂商之间的竞争结果,其实都反映了一个事实:用户想要的是一张“干净”的地图。而这种“干净”,就体现在导航体验的“快”和“精准”上。

所谓的“快”和“精准”,就是要保证用户使用地图导航时,能够快速找到目的地并且根据地图的精准定位以及设定的导航路线开启行程。比如打开APP时没有多余的启动动画,同时进入地图首页能够快速找到搜索框,得到的搜索结果也与实际出行目的地高度匹配,这就要求地图APP首先要保证首页界面的“干净”。

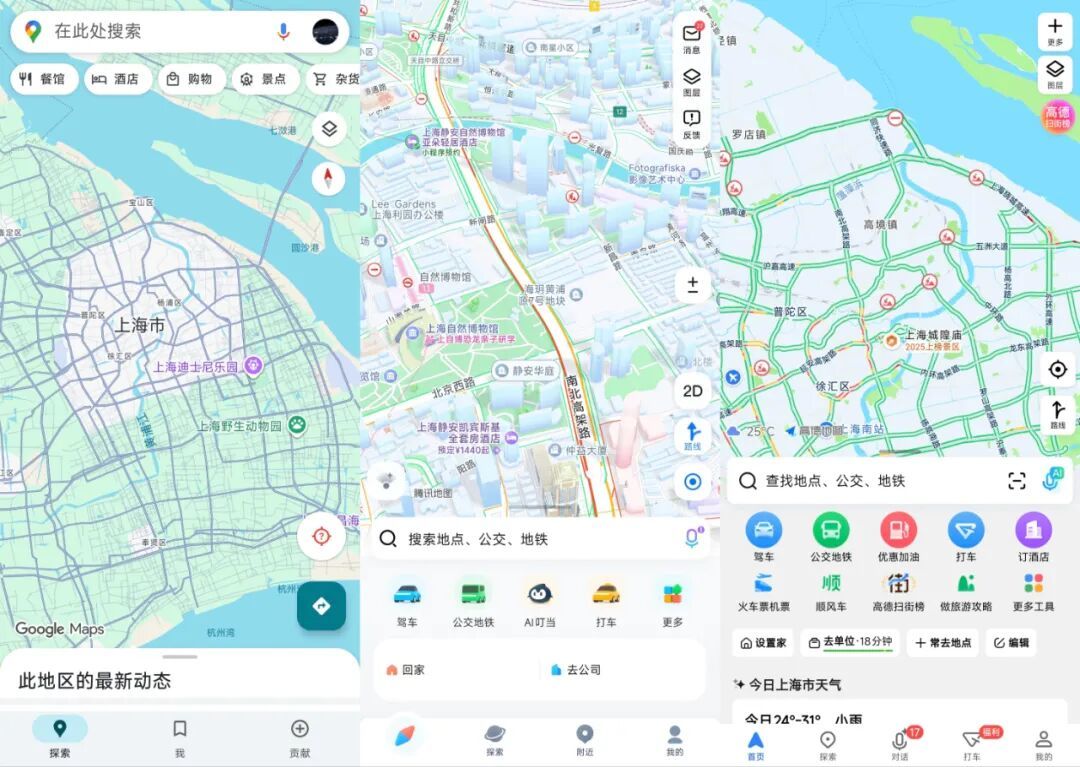

据惊蛰研究所观察,目前常见的主流地图APP中,仅有Google Map和腾讯地图做到了首页界面的“干净”,而其他地图的首页除搜索框外,还增加了打车、订酒店、火车票、顺风车等多达十余种功能按钮,占据了首页约三分之一的画面。其中,高德地图的首页最为繁琐,“其他服务”的数量最多。

*从左往右依次为Google Map、腾讯地图、高德地图

另外,出行本身是非常个性化的需求场景,每个用户也都有各自不同的出行偏好。有人经常开车,有人习惯坐公交地铁,还有人喜欢骑行。所以,地图APP有必要提供首页编辑功能,允许用户按照自己的出行偏好来调整各种首页功能按钮的位置,这也能满足用户对导航体验“快”和“精准”的实际需求。

在保障导航体验的基础上,商业化同样需要做到“快”和“精准”。

地图APP的商业化难点主要在于,它虽然有着高频使用的特性,用户的停留时间却并不长,且大部分情况下用户会“用完即弃”。但这并不意味着地图APP需要用更多内容和功能来留住用户。相反,厂商们更需要认真思考:在地图导航场景下,用户会产生哪些消费需求?如何在用户有明确需求的前提下,体现自身的价值?

比如当用户搜索某家餐厅时,可能是被餐厅种草想要立刻出发,或者是为之后的用餐计划规划路线,用户需求已经非常明确。这时,地图APP的当务之急是满足需求,而不是推销其他相关产品。

然而,高德的做法却与之背道而驰,它试图前置性介入到用户的决策流程里,让用户前往它推荐的目的地。它用各种榜单告诉用户哪里有美食、哪里有好玩的景点,让用户在它这里下单、团购,然后再导航。但这种推荐并不靠谱。比如,在高德的美食热门榜上,广州中山大学的食堂竟然登上了榜首,这只是因为开学季就餐人数暴增,与美味无关。

*图片来源:小红书截图

这些不准确的功能和数据,是对一款地图导航工具的“污染”。

换言之,一款地图导航工具的核心价值,在于降低用户消费解决的门槛、缩短决策的路径,让用户的导航体验得到整体提升。在这个信息爆炸、过度商业化的时代,在导航这件事上,用户需要的是直接选择定位开启导航,而不是增加更多的操作成本。

总而言之,地图导航的工具属性与商业化目标并非天然相悖,而是要以导航体验为本,在不打扰用户的前提下,聚焦精准的需求场景,通过提供高效、精准的产品体验来得到用户的认可。当用户被APP首页花花绿绿的功能按钮不断打扰,一个简洁版或者具有简洁模式的地图APP,反而更能够满足用户的需求。

由此来看,最后的胜出者可能是腾讯地图。

一款好的地图APP,首先必须是一款优秀的地图产品。厂商的商业化困境,不应该通过业务的单纯融合来解决,而是要站在用户视角,从产品层面用高效方式解决。