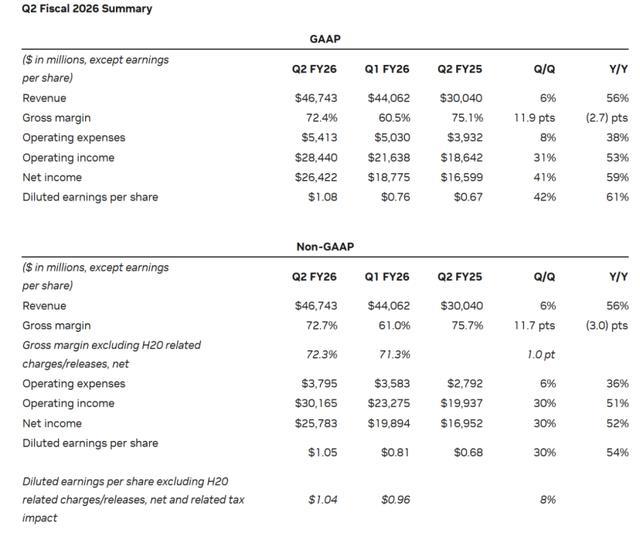

2025年8月28日,英伟达发布了2026财年第二季度财务报告,单从数据表现来看,英伟达的增长十分强劲。

该公司当季报告的总收入为467.43亿美元。这一数字构成了分析的基准。

与前一季度相比,即2026财年第一季度,收入增长了6%。与去年同期,即2025财年第二季度相比,收入增长了56%。这两个百分比数据直接地量化了公司的短期和中期增长轨迹。

这种增长势态是十分夸张的,更何况英伟达现如今市值已经达到了4.43万亿美元。

一份如此亮眼的财报,要是换成别的公司,股价涨停那都是见怪不怪。可它是英伟达,财报发布后,英伟达股价一路暴跌3%,后续有所回升,当日英伟达收于每股181.60美元,微跌0.09%。

其中的原因自然是归咎于H20,不仅如此,它还影响了英伟达对下一财季业绩的预测。黄仁勋的得意与焦虑,都在这次财报中展现。

A

数据中心业务是理解英伟达当前财务状况的关键。该板块在本季度的收入达到了411亿美元,占据了公司总收入的绝大部分,比例约为88%。

与总收入的增长趋势相仿,数据中心业务的收入环比增长了5%,同比增长了56%。这组数据说明,公司的整体增长几乎完全由数据中心业务的扩张所驱动。在这一核心业务内部,财报特别指出了基于Blackwell架构的数据中心产品收入,环比增长率为17%。

这一数字揭示了新一代产品在推向市场后,其被接受和采纳的速度相当快,成为了驱动业务增长的内部引擎。新架构产品的成功迭代和商业化,是维持技术驱动型公司增长动力的基础。

盈利能力是衡量企业健康状况的另一项核心指标。财报中披露的毛利率数据提供了这方面的信息。按照美国通用会计准则(GAAP)计算,公司该季度的毛利率为72.4%;在非美国通用会计准则(non-GAAP)下,毛利率为72.7%。

对于英伟达而言,其在高性能计算芯片领域的市场地位使其能够维持较高的产品售价,从而实现可观的利润空间。财报中还提到,由于本季度H20芯片对华销售额为0,因此,若剔除与H20芯片库存拨备释放相关的1.8亿美元收益,其非GAAP毛利率会是72.3%。

英伟达之所以披露这一细节,说明该公司的基础盈利能力并未因一次性的会计调整而产生实质性失真。从毛利到净利润,中间需要扣除运营开支。该季度GAAP运营开支为54.13亿美元,同比增长38%。开支的增长速度低于收入的增长速度,这使得营业利润达到了284.4亿美元,同比增长53%。

最终,GAAP净利润为264.22亿美元,同比增长59%,对应的每股稀释后收益为1.08美元。利润的增长速度超过了收入的增长速度,这反映了公司在扩大规模的同时,其盈利效率也在提升,即所谓的经营杠杆效应。

除了数据中心这一绝对核心之外,公司的其他业务板块也提供了补充性的视角。游戏业务作为英伟达传统的优势领域,本季度实现收入43亿美元,环比增长14%,同比增长49%。

这一增长率表明,尽管游戏业务在总收入中的占比已经下降至10%以下,但其本身的市场需求依然强劲,并未因公司战略重心的转移而陷入停滞。

财报中提及,Blackwell架构的新款GPU产品成为了有史以来销售速度最快的x60级别显卡,这为游戏业务的增长提供了产品层面的解释。专业可视化业务收入为6.01亿美元,环比增长18%,同比增长32%。汽车与机器人业务收入为5.86亿美元,环比增长3%,同比增长69%。

这两个板块虽然体量较小,但同样处于增长通道,尤其是在年度同比上表现出较高的增速,显示了公司在这些新兴或专业领域的拓展取得了一定的成效。这些业务的存在,为公司构建了更多元化的收入来源,尽管目前它们的体量尚不足以影响公司的整体财务走向。

公司的财务健康状况可以通过资产负债表和现金流量表来评估。截至本季度末,英伟达持有的现金、现金等价物及有价证券总额为567.91亿美元,总资产达到1407.4亿美元。相对于财年初的1116.01亿美元,总资产有了显著增加。在负债方面,总负债为406.09亿美元。

股东权益则从财年初的793.27亿美元增长至1001.31亿美元。股东权益的增长速度快于负债的增长速度,表明公司的资产结构更趋稳健。

现金流量方面,本季度经营活动产生的净现金流为153.65亿美元,这是一个非常庞大的数字,体现了公司主营业务强大的“造血”能力。自由现金流,即经营性现金流减去资本性支出,为134.5亿美元。充裕的现金流为公司的研发投入、市场扩张以及股东回报提供了坚实的财务基础。

财报中也披露了股东回报的具体行动:2026财年上半年,公司通过股票回购和现金分红向股东返还了243亿美元,并额外批准了600亿美元的股票回购授权。大规模的股票回购计划,通常被视为管理层对公司未来发展前景抱有信心的信号。

B

有意思的来了,英伟达预计2026财年第三季度的收入将达到540亿美元(正负2%),可如果按照英伟达前两季度的增长来看,理应在第三季度收入超过600亿美元。

换句话说,英伟达认为接下来英伟达会出现增长放缓。

在盈利能力方面,预计非GAAP毛利率将达到73.5%,与当前季度水平基本持平,并预期在财年结束时维持在75%左右的水平。这些指引数据共同构成了一个持续增长且保持高盈利能力的预期画面。

不仅如此,在这份看似全面的财务报告中,一个关键的地缘政治因素被明确提及,并构成了理解公司当前处境和其领导者黄仁勋所面临挑战的核心。

财报在多个地方直接或间接地指出了与中国市场相关的业务限制。报告开篇即明确,“第二季度没有向中国客户销售H20芯片”。在展望第三季度业绩时,再次强调“公司在展望中未假设向中国付运任何H20芯片”。

然而结合最近的新闻来看,这一困境的轮廓变得更加清晰。英伟达的业务,特别是其最尖端的人工智能芯片业务,已经成为中美两国科技竞争和战略博弈的焦点。美国政府出于国家安全的考虑,出台了一系列出口管制措施,旨在限制中国获取先进半导体技术的能力。英伟达作为全球该领域的领导者,其产品自然首当其冲地受到这些政策的直接影响。

财报中提到的H20芯片,本身就是英伟达为了在符合美国早期出口管制规定的前提下,专门为中国市场设计的“降规版”产品。然而,随着管制的进一步收紧,即便是H20这样的产品,其出口也需要获得许可证。财报中“没有销售”和“未假设付运”的措辞,直接反映了这种政策不确定性已经转化为实际的业务停滞。

英伟达此前估计,本季度将因此损失80亿美元收入。黄仁勋目光远大,他曾提到,中国市场AI芯片市场份额超过500亿美元,并将以每年50%的速度增长。

黄仁勋的难处在于,他所领导的企业被夹在了两个大国之间。一方面,中国曾是英伟达一个极为重要的市场,拥有巨大的增长潜力。放弃这个市场,对于任何一个追求商业利益最大化的公司而言,都是一个艰难的决定。

另一方面,作为一家美国公司,英伟达必须遵守其母国的法律和法规。黄仁勋无法绕开华盛顿的出口管制政策。他的角色,已经从一个单纯的企业家和技术领袖,被迫扩展为一个需要在政治舞台上进行斡旋的外交角色。

他曾试图通过与美国政府沟通,甚至提出向政府支付佣金的方式,来换取向中国销售芯片的许可。这种努力本身就凸显了问题的性质——它不是一个市场问题,而是一个政治问题。这不是通过改进产品、降低成本或加强营销所能解决的。

财报中提到,英伟达在第三季度可能会增加20亿到50亿美元的H20芯片收入。这个数字区间,量化了地缘政治风险所带来的机会成本。对于投资者而言,这种不确定性是评估公司未来增长时的一个主要风险点。正如新闻援引分析师所言,“英伟达最大的瓶颈不是硅,而是外交”。这句话精准地概括了黄仁勋的处境。

黄仁勋现在身处一个非常尴尬的境地,他不缺技术:Blackwell平台被誉为“世界一直在等待的AI平台”,技术路线图清晰,研发能力强大,产品供不应求。他也不缺运营和管理:公司拥有极高的毛利率和强大的现金流,供应链管理虽然复杂,但在满足全球(除特定地区外)需求方面表现出了足够的韧性。

他的核心难点,在于如何驾驭一个被地缘政治影响的外部环境。他需要不断地向华盛顿的决策者解释,限制对华贸易可能会损害美国企业的长期竞争力,甚至可能催生出强大的本土竞争对手。同时,他也需要面对来自中国的审视,中国监管机构和企业可能会因为这种供应的不确定性而减少对英伟达产品的依赖,转而扶持本土替代方案。

C

中国本土AI芯片产业生态的加速形成。

正如黄仁勋数次警告的,美国的出口管制客观上为中国本土企业创造了一个受保护的、隔绝了外部最强竞争者的市场空间。在巨大的内生需求驱动下,一个旨在实现技术自给自足的“类CUDA”产业集群正在快速发展。英伟达的成功,并不仅仅在于其GPU硬件的性能,更在于其围绕CUDA平台建立的深厚软件生态护城河。

这个生态涵盖了编译器、函数库、开发工具和庞大的开发者社区,使得用户被深度锁定。而当前中国正在进行的,正是对这一模式的系统性复制。以寒武纪、海光信息等为代表的本土芯片设计公司,正从硬件层面提供算力基础。

资本市场的反应也印证了这一趋势,2025年8月22日,包含多家AI硬件企业的中国AI 50板块指数单日涨幅超过5%,反映了市场对国产替代前景的预期。更为重要的是,与硬件发展并行的,是软件生态的构建。大量的资源正被投入到开发兼容主流AI框架的软件栈,目标是让开发者能够以最小的迁移成本,将在CUDA上开发的模型和应用,转移到国产硬件平台上运行。

这个过程一旦完成,其影响将是深远且不可逆的。

IDC的数据显示,中国智能算力规模预计将从2025年的1037.3 EFLOPS增长至2028年的2781.9 EFLOPS,年复合增长率超过30%。如此庞大且快速增长的市场,如果形成了独立的、自我循环的软硬件生态,那么它对外部技术的依赖将会永久性降低。

届时,即便地缘政治环境缓和,美国放宽出口限制,像H20这样符合规则的英伟达产品,也可能发现中国市场的大门已经关闭。因为客户已经习惯了本土的供应链,开发者已经适应了本土的软件平台,整个产业完成了“去NVIDIA化”的切换。国家层面的政策,如《新型数据中心发展三年行动计划》,也在通过设定能效标准(PUE)和推广新技术(液冷)等方式,引导和塑造这个新兴算力基础设施的形态,进一步加速了本土技术标准的建立和普及。

黄仁勋想要保持英伟达的增长,要不然拓宽赛道,要不然就只剩下和时间赛跑。