本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

昨日(8月26日)盘后,中国AI产业顶层设计《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》正式公布,基本明确了未来5年中国人工智能产业的整体目标与路线。

作为一份面向应用层的指导性纲领,它的出台,重要潜台词还在于:对于前期一直困扰的算力问题,轻舟将过万重山;在此之后,即将全面转入千行百业人工智能应用创新周期。

也就是说,接下来,人工智能商业模式创新的价值也将逐渐擢升,与算力基础设施并行,共同构成一个典型的“软硬一体式”人工智能技术创新、创业原生周期。

它山之石可以攻玉。今年已经是AI大模型改变科技行业的进程进入第三年,作为算力与商业模式均领先一个与半个身位的美国,其AI应用产业面临的主要矛盾,以及迄今诸多人工智能原生公司所踩过的坑,均值得我们借鉴规避。

01

AI应用产业当前的主要矛盾:成本与增长难以兼顾

通过对三年来美国式“人工智能+”的观察,一个显著的现象在于:一方面,在AI垂直应用领域,此起彼伏的融资新闻、令人咋舌的收入增长神话;另一方面,却是迟迟未能出现一款真正意义上定义时代的全球现象级产品。

回顾过去三年,AI应用领域,每年“风口” 不断切换,从最初的AI陪聊、AI视频生成、AI教育再到通用AI agent,而最近AI的明星赛道又转向了编程……

市场观察者们愈渐关注到了一个核心问题——那些在科技巨头和大模型厂商统治的行业,阴影正在日益显现。AI创新公司正集体面临着一个根本的困境——成本与增长难以兼顾。

如果只看增长速度,AI垂直应用领域无疑正处在一个黄金时代。

无论在哪个细分赛道,我们都能看到一批企业正以惊人的速度,借助AI将代码、创意和算力转化为实实在在的收入。

图:不同垂直应用赛道的代表性AI原生公司

• 视频生成领域:Heygen在2025年8月宣布完成6000万美元A轮融资,其年经常性收入(ARR)在短短一年多时间里,便从100万美元跃升至超过3500万美元,估值超过5亿美元 。

• AI笔记与效率工具领域:Sierra的ARR达到了2000万美元;Abridge以25亿美元的估值筹集了2.5亿美元 ;而面向临床医生的Freed,ARR也从500万美元增长至1500万美元 。

• 法律、翻译、医疗等专业领域:Harvey AI 、DeepL 、EliseAI等也都在各自的山头插上了旗帜。

这些惊人的估值背后,是否存在泡沫?其高估值能否持续支撑,尤其是在面临成本难题时?

可以一叶知秋的是,AI编程赛道的繁荣,正是大模型淘金热的一个缩影:

人工智能编程工具Replit, 2024年8月年化收入仅为200万美元,随后2024 年为1000万美元,到了2025年2月份飙升到3200多万美元,2025 年 7 月更是火箭般蹿到1.44 亿美元。经过最近一次融资,Replit的估值已经来到30亿美元。

来自瑞典的AI编程助手Lovable,根据Techcrunch报道(ARR)2025年7月已经突破1亿美元大关。Lovable自推出以来仅用了八个月就达到了这一里程碑,而2025年6 月Lovable宣布其年经常性收入为7500 万美元,简单推断Lovable一个月的收入为2500万美元。

和其他AI编程产品相比,Lovable的亮点是其AI驱动的网站和应用构建器。Lovable经过最新一轮融资,其估值已经达到18亿美元。

另一款体量更大的AI编程产品Cursor,同样取得了不逊于前文提到的两款明星产品的营收成绩。据彭博社报道,2025年6月 Cursor 背后的创业公司Anysphere 年收入突破 5 亿美元,三个月前公开报道的年化收入还是2亿美元,这期间收入增长了3亿美元。最新的公开报道显示,Anysphere的估值已经达到200亿美元。

AI垂直应用,本质上是大模型厂商最忠实的“token消费者”。它们有精准的用户群体,借助模型的超能力和精准的产品设计,一步到位服务于终端用户。正是这便捷的应用通道,拦截了一部分原本属于大模型厂商的用户,难怪连Sam Altman都要下场亲自做AI编程产品。

AI编程接班曾经的明星赛道AI陪聊、AI视频以及AI教育产品,成了投资者眼中的明星。然而在这风光的背后,无法忽视的成本困境同样显眼。

根据The Information的报道,随着用户需求激增,编程助手Replit的毛利润率在36%到14%之间剧烈波动。

然而这夸张的波动区间,揭开了AI编程赛道繁荣背后的隐患。实际国内外各种公开报道,我们发现AI编程助手企业的普遍毛利率偏低,基本都在30-40%左右。

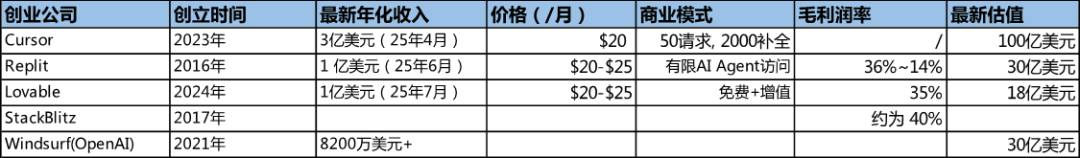

图:AI编程赛道代表性公司的基本毛利率情况

低毛利的核心原因,就是难以压缩且一定程度上不可控的大模型token成本,而这正是AI编程助手的“灵魂”所在。

再以另一款AI编程产品Windsurf为例,通常架构成本高昂,特别是大型语言模型 (LLM) 的使用成本,在激烈的竞争下为了保持用户对产品的粘性,每当大模型厂商发布新模型,AI编程产品只得 “跟进”将自身的底层模型迭代到最新。

新的模型往往带来的是对任务完成度和效果的提升,以技术见长的AI编程用户对模型是否最新,往往很敏感也颇为挑剔)如果AI编程产品不使用新模型,很容易流失掉一部分用户。现阶段,几款热门的AI编程产品还未彻底走上“殊途”,形成独立于其他产品的核心竞争力。

从价格方面来看,一方面随着几家模型厂商在模型发布频率和性能上的竞争,单个token的价格下降;而另一方面,模型效果满意度越来越高,带动了用户实际使用量以更快飙升。模

型的token价格下降1倍,很可能模型使用量会上涨数倍甚至10倍,两者之间的”桥梁“——AI垂直应用企业的利润空间随之被压缩。大模型API调用的Token成本——无法随规模扩大而被有效稀释。

这与传统SaaS企业(如Salesforce或Zoom)以及典型的订阅模式Netflix的财务模型截然不同。

02

矛盾的主要成因:token与Scaling带来的成本困境

Anthropic 的联合创始人Dario Amodei,在一期播客节目中描述的模型投入成本和产生的收入之间的滚动过程:

1.2023年,你训练了一个模型花费1亿美元;

2.2024年,模型创造了2亿美元的收入。同时,由于scaling 定律,在2024年你必须花10亿美元来继续训练模型

3.2025年,模型带来20亿美元的收入。同理,2025年训练模型的成本可能上升到了100亿美元

如果从传统的财务角度来看:

第1年没有收入,公司净亏损1亿美元,

第2年尽管有了2亿美元的收入,但训练模型花了10亿美元,亏损8亿美元;

第3年有了20亿美元的收入,训练模型花了100亿美元,亏损80亿美元。

这是一个可怕的循环。尽管Dario Amodei针对的是大模型厂商,但对于AI垂直应用赛道,同样存在这样的“成本悖论”。

这个赛道本质上是大模型厂商的“token消费者”或者分发渠道。对于这个赛道的创业公司来说,Token成本本质上是随着使用量变化的变动成本(Variable Cost),而非固定成本(Fixed Cost),几乎不存在边际效应递减,这意味着:

• 每多一个 用户,就多一份 Token 消耗;

• 每多一次调用,就多一笔成本支出;

• 用户的任务越复杂,消耗的 token 越多,成本越高。

我们可以构建一个简单的单位经济模型,来说明这个问题,如果一款AI产品定价为每月10美元,当用户量级不同时,收入和成本变化如下:

•1个用户:token成本6美元,收入10美元,毛利润4美元,毛利率40%;

•1万个用户:token成本6万美元,收入10万美元,毛利润4万美元,毛利率40%;

•100万个用户:token成本600万美元,收入1000万美元,毛利润400万美元,毛利率仍为40%。

这种成本结构揭示一个残酷的现实:token成本是无法被压缩的,且是实实在在的COGS,是毛利润率的致命所在。收入增长越快,成本膨胀越快,毛利率甚至可能不增反降。

这就是单一订阅模式的弊端,也是有别于Netflix这类订阅业务或者saas模式核心差异点,其成本不会因用户增长而有效分摊,而是随着订阅量增长而增长。

其次,企业要拓展市场,订阅模式可能也不是一个理想的付费方式。很多AI垂直项目在欧美市场可以跑通(高端用户 + 高订阅渗透),但在其他市场付费率低,商业模型不稳固。由于经济水平的差异,全球范围内不少国家的用户对订阅抵触,大多习惯一次性买断或免费+广告。

03

AI应用个体困境:护城河太低,竞争太卷

目前众多的AI 编程工具,技术上并无本质的差异。以Cursor为例,架构上是由Electron 的 VS Code 封装器,类似 Copilot 的代理构成,代理部分负责token调用和任务处理过程,其他编程工具也类似。

本文重点关注的几款AI编程产品已经是行业翘楚,它们彼此之间的差异,仅能在非常狭窄的诸如UI风格、开发环境便利性领域中体现,但这些差异显然无法形成护城河。

•Lovable:面向非技术创始人、小团队和初学者,简化应用创建过程,降低入门门槛;

•Replit:适合个人和小型团队,提供“护栏”功能帮助新手快速上手;

•Cursor:面向经验丰富的开发者,尤其是VS Code用户,需更多技术交互;

•Windsurf:定位一站式智能开发环境,适合初中级开发者,UI类似现代IDE。

而它们共同争夺的程序员群体有多大呢?Slash 今年5月份发布了一份简单的数据,推测全球开发者的最新人数为4700万,这一调查结果已经比不少机构做出的全球开发者2500万高了将近一倍。

尽管有4700万用户基础,但对于要诞生一款稳定营收和利润的AI编程产品来说,这些人还远远不够。或许,只有这些赛道明星们继续相互渗透和厮杀,最后剩下一家来服务这4700万用户。

04

破局之路:从成本结构到定价模式需要颠覆性突破

1.定价模式优化——从单一订阅到混合订阅和按算力计费

从竞争角度来看,AI垂直应用创业公司的竞争要远远高于大模型企业。在强力的资本驱动下,AI行业的公司估值模型将会更加残酷和清晰。

订阅模式是互联网商业模式中比较hard的模式。收入的增长依赖订阅价格的提升和订阅人数的增长,从这个角度来看几乎是复制了奈飞的模式。这就要求企业提供的服务可以匹配其提价和驱动订阅人数增长。

AI应用产品本质上仍是属于API business,自身无法筑起强大的护城河,因此议价权偏弱,换一种说法就是辛苦活。在激烈竞争下,辛苦活也会有人愿意干。单一订阅价格行不通,就只能走更为复杂的定价模型。

首先被调整的就是token的价格模式,按任务收费无法反映不同任务的复杂度和模型消耗,而按算力计费能更精准地与后台成本挂钩,从而保证毛利率。

我们已经可以看到迫于成本压力已经有企业在定价模式上进行动作的企业了:

以Replit为例,其收费模式是每个“checkpoint“(类似agent执行一次编程任务)收取 25 美分的固定费用,但自从公司底层模型更新后,任务运行成本大增,使得毛利率直接跌为负值。

公司不得不为此调整收费模式,7月份,Replit宣布其定价模式从单一任务收费改为”基于算力“收费,即根据任务执行所需的算力进行定价调整。在这项调整下,使得部分任务的价格从25美分上涨到2美元。

毫无疑问,这项调整可以缓解公司目前面临的利润困境,但另一方面对于订阅量有潜在的负面影响。但Replit无需过多担心,其他AI agent同样面临成本压力,或早或晚也会进行价格调整,公司只不过早走了一步。等到大家都调价的时候也许客户流失会减缓或者订阅量会有所回升。

从公开报道来看Cursor也似乎同步在进行类似的定价模式调整。

2.商业模式创新——增值服务

仍以AI编程应用为例,面向微小企业端的应用是一个短暂的蓝海,不少企业的IT部门已经自己开发公司内部AI平台供员工使用。但技术水平参差不齐,数据安全和保护做的也不够完善,这就给AI垂直应用产品提供了增值服务空间。

可以通过私有化部署,将数据安全和隐私保护等服务作为增值模块加入到AI垂直应用服务中,在增加收入的同时又扩大了企业服务范围,增强服务的安全性和稳定性。

AI垂直应用在服务用户的过程中,会积累大量的行为数据和行业数据。这些数据经过清洗和分析,可以为企业客户提供有价值的行业报告、趋势预测或用户行为洞察。例如,AI编程工具可以分析数百万开发者的编程习惯,为企业提供关于技术栈偏好、效率瓶颈等方面的洞察报告。

3.大胆畅想—重新定义行业价格模式

回到2023年OpenAI的生成式AI横空出世,三年后AI已经悄悄渗透到日常生活的很多个方面,如今人们说的“Deepseek说”俨然已经颇具权威。在不远的将来,大模型会成为我们身边新的“水、电、燃气和移动流量”。在这个设定下,AI垂直应用会衍生出更多样的定价模式。

不妨放开思路,直接参考水电和燃气的付费方式——按使用量计费,以及阶梯定价。用户可以先低价“存储”一定量的token,使用结束后,需要以稍高的价格购买新的token。我们身边更具参考价值的是“移动流量”这个平凡到被忽略的庞然大物。

AI垂直应用的定价完全可以参考移动流量包的定价,丰富的“基础订阅费 + 流量包/算力包”。用户可以根据自己的实际使用量,购买不同价位的套餐,在超出使用token量的情况下,可以额外支付token费用或者购买新的“token包”,当月token余量还可以转移到次月。

05

结语:尽管很难,但我们再也回不到没有AI的日子

AI大模型无疑是这个时代最激动人心的技术变革之一,而AI垂直应用的火热则更快速拉近了人们和AI的距离。

我们已经享受到了大模型带来的福利,工作中的脏活累活苦力活以及自己不想做的工作都可以扔给AI,它既是我们的助手又是我们的导师。可以想象,随着大模型的升级迭代,我们会更加的离不开AI,也回不到没有AI的日子。

既然AI已经变成了和移动流量一样普遍,那么是时候跳出科技技术的束缚,从更日常的角度去考虑定价,这未尝不是一种创新。

今天AI垂直应用的成本困境,未来一定会被巧妙破解,在中国,尤其将如此。——一如DeepSeekV 3.1以算法创新惠及中国芯片算力业生态化突破一样。