在清一色欧美日老牌厂商中,低调出现了一个陌生的中国名字:英诺赛科。

△图源自英伟达

消息传开,股价当天一度暴涨63.64%。更让人意想不到的是,九年前它还只是珠海一家“三无小作坊”——

创始人骆薇薇刚从NASA辞职回国,身边只跟着一个愿意赌命的员工。

如今,7年内狂吸60亿元资金,宁德时代曾毓群亲自砸下2亿,OPPO、小米、vivo、荣耀、联想、速腾、禾赛……各个领域巨头排队买单。

2024年12月到港股敲钟。截至发稿,最新市值已经冲到了722.68亿港元。

从珠海起步到英伟达中国独家供应商,这家公司凭什么逆天改命?

答案就藏在一块比指甲盖还小的芯片里。

国产氮化镓第一股,怎么炼成的?

在第三代半导体这条艰险冷门的赛道上,有一家公司硬生生闯出了一条路。

2015年8月,来自珠海的伯乐专程飞到纽约见骆薇薇。骆说她的技术专利将给半导体领域带来革命性突破,当场就得到表态:全力支持项目落户珠海。

于是紧接着,骆薇薇抛下在美国优渥的生活——包括NASA的铁饭碗、郊区带花园的房子、尚且只有12岁的儿子,义无反顾回国创业。

四个月后,英诺赛科在珠海市高新区正式成立。

这个决定在当时并不被看好,朋友在电话里急得跳脚:

“疯了吗?英飞凌(全球领先的半导体公司,前身是德国西门子半导体事业部)都不敢碰的硬骨头,你一个人带着团队回国啃?”

她只是淡淡地回复:

氮化镓是第三代半导体的未来,中国不能再错过这个机会。

骆薇薇回国面临的开局简直是地狱级难度。

2015年,国内第三代半导体材料尚处于一片空白,骆薇薇切入的氮化镓赛道更是一片荒芜——量产能力薄弱、技术代差明显、市场验证不足。直到2016年国内才迎来第三代半导体发展元年。

正因如此,她必须在一开始就拿出与众不同的打法。公司刚成立之初,骆薇薇在大方向上做出了两大抉择:

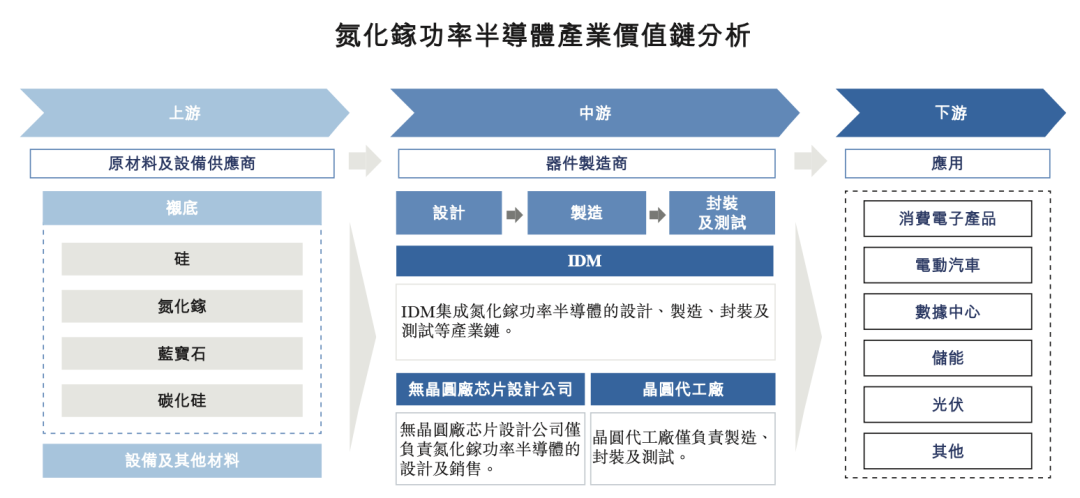

第一个:IDM模式。

在传统半导体领域,此前几十年的主流是将设计与制造分离的无晶圆厂模式(Fabless),其创业门槛和启动投入较低,就像餐厅只管设计菜谱,把做菜交给别人——AMD、高通、英伟达、华为海思都是这么干的。

可骆薇薇偏要把芯片设计、制造、封装测试到销售全流程攥在手里,因为“这样才有定价权”,典型案例可以参照英特尔、三星、德州仪器、英飞凌、瑞萨电子等。

△图源自英诺赛科招股书

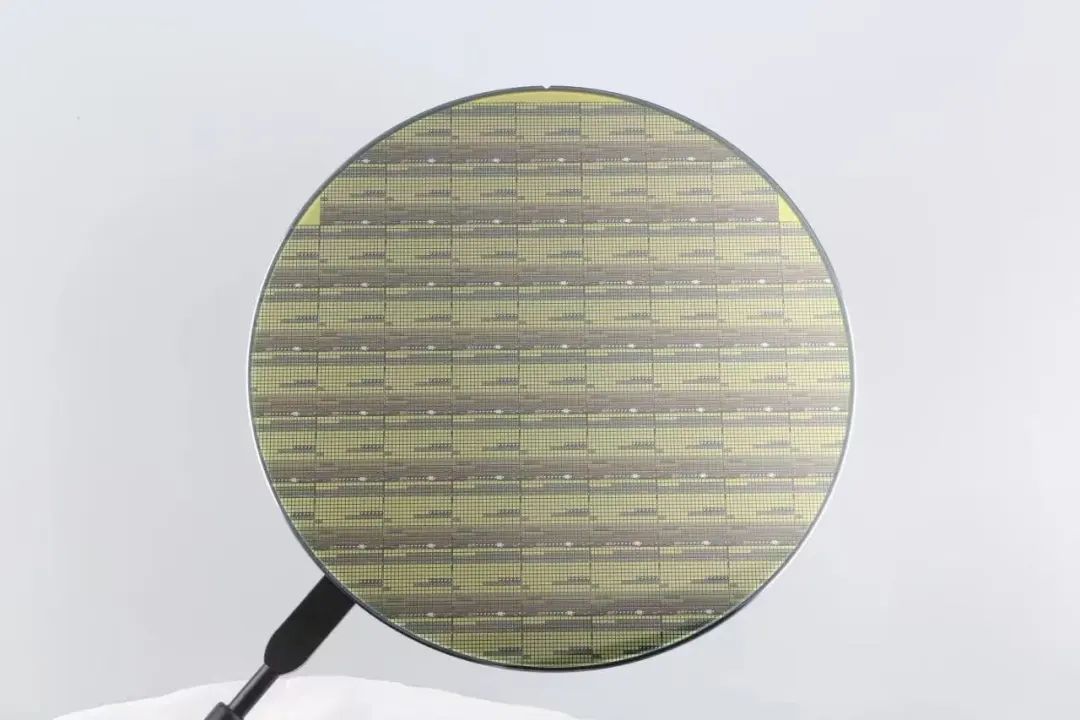

业内当时普遍采用6英寸氮化镓技术,而骆薇薇直接初生牛犊不怕虎,一上来就要攻克8英寸。

道理其实很简单:更大尺寸的晶圆能够更有效地分摊固定成本,从而在单位成本上提供更强大的性能。

但问题是,晶圆尺寸每次跨越,难度都呈指数级增长,从6英寸到8英寸是一个指数级难度,从8英寸到12英寸同样如此。

所以创业头两年,骆薇薇真的是在沙漠里找水。

实验室设备不够,就根据需求倒推研发;欧美卡脖子不卖关键设备,就去二手市场淘旧机器;年轻工程师没经验,就天天泡车间手把手带。

△

△

图源自英诺赛科微信公众号

好在,骆薇薇并非孤身一人前行。

天时,有政策支持。就在她回国创业前,2014年9月,千亿规模的国家集成电路产业基金挂牌成立,这笔热钱为中国半导体行业注入了强心剂,后来据说给了英诺赛科20亿元。

地利。珠海基地的产能渐渐跟不上了,2017年骆薇薇果断将总部迁到苏州吴江汾湖高新区。

苏州本身就是集成电路产业集聚地,加之地处长三角,紧靠上海和杭州,英诺赛科瞬间坐拥完备的上下游产业链。

人和。除骆薇薇,创始团队还包括原韩国LG公司北美区域总裁孙在亨(即Jay Hyung Son,本科毕业于加州大学伯克利分校工程系)、德国国家工程院院士Eicke Weber教授等。

现任CEO吴金刚博士更是履历惊人,本科毕业于华中科大化学系,1994年获中科院兰州化学物理研究所物理化学博士学位,曾就职于日本通产省工业技术研究院,2001年加入中芯国际,被列为中芯国际“技术五虎”之一。

△

△

图左为吴金刚,右为骆薇薇

英诺赛科苏州工厂2018年6月动工,2021年6月5日开始大规模量产,成为全球第一家实现8英寸硅基氮化镓晶圆量产的企业。

业界普遍认为这个跨越需要10年以上,可英诺赛科只用了不到6年。

前期的投入也换来了公司业绩的翻倍成长。2021年至2023年,营收一路从6822万元涨至1.36亿元、5.93亿元。

市场地位也随之迅速确立。据招股书,2023年,英诺赛科在全球氮化镓功率半导体企业中排名第一,市占率为42.4%。截至2024年6月30日,月产能1.25万片晶圆。

△禾赛的激光雷达里就用到了氮化镓芯片

根据TrendForce的数据,在2024年全球氮化镓功率器件市场中,英诺赛科占据29.9%的份额,领先于纳微半导体(16.5%)、EPC(12.4%)、英飞凌(10.3%)和Power Integrations(9.8%)。

2024年12月30日,英诺赛科登陆港交所,成为“中国氮化镓半导体第一股”。

据甲子苏州报道,截至今年7月,英诺赛科芯片出货量已超过10亿颗,仅去年一年出货6.6亿颗,相当于前三年总和。

英诺赛科从零起步,打破了国际半导体巨头在氮化镓功率芯片领域对全球市场的垄断。

然而,做到“第一股”还只是开始。让英诺赛科把名字写进英伟达供应链的契机,来自AI大潮带来的用电难题。

老黄GPU算力暴涨背后的“命门”

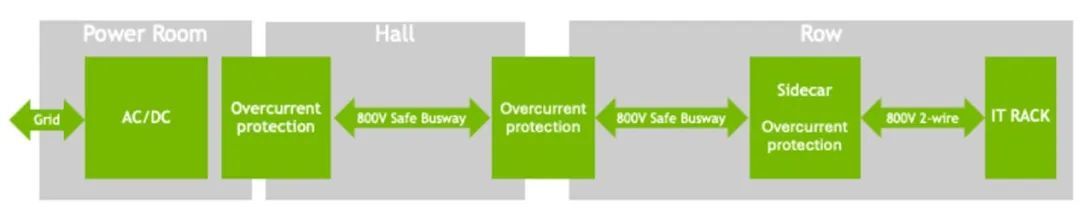

这意味着什么?在数据中心里,用传统48V系统给一个600kW的AI机架供电,电缆会粗得像消防水管,母线则重得像钢梁。

所以当ChatGPT引爆AI热潮后,英伟达发现自己面临一个尴尬现实——GPU性能翻了1000倍,可电力系统却还停留在“马车时代”。

传统数据中心机架功率尚处在千瓦级,未来单机架直接可以飙升到兆瓦级(1兆瓦=1000千瓦)。

因此英伟达在今年5月宣布:从2027年开始全面转向800V直流电源架构。

△

△

图源自英伟达

这个决定背后的逻辑是——采用更高电压可降低电流需求,进而减少电阻损耗,有效提高输电效率。

提高电压就像把水引到更高处流动,用同样粗的管子,可以灌更多的水。

英伟达官方数据显示,从415V交流电切换至800V直流电,可在导体截面积不变的情况下实现输电能力提升85%,铜材需求减少45%,端到端效率提升5%,维护成本降低70%。

△英伟达800V直流架构

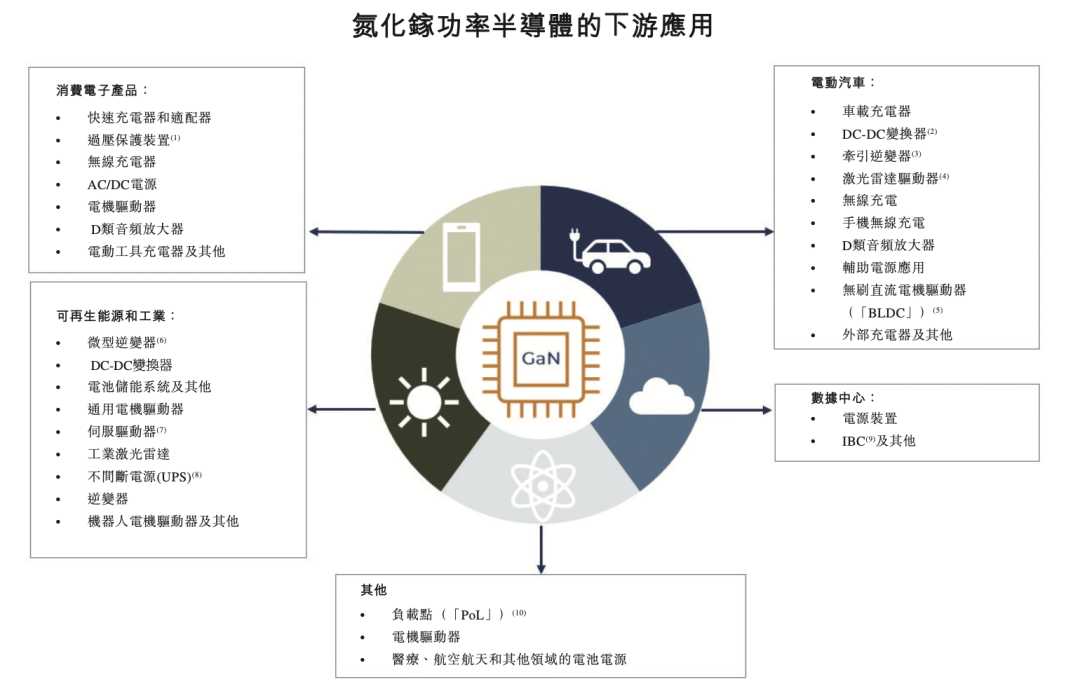

就在此时,一种过去更多出现在手机充电头里的材料,意外成为解决方案——氮化镓。

氮化镓属于第三代半导体材料,欧美业界称之为“宽禁带材料”。

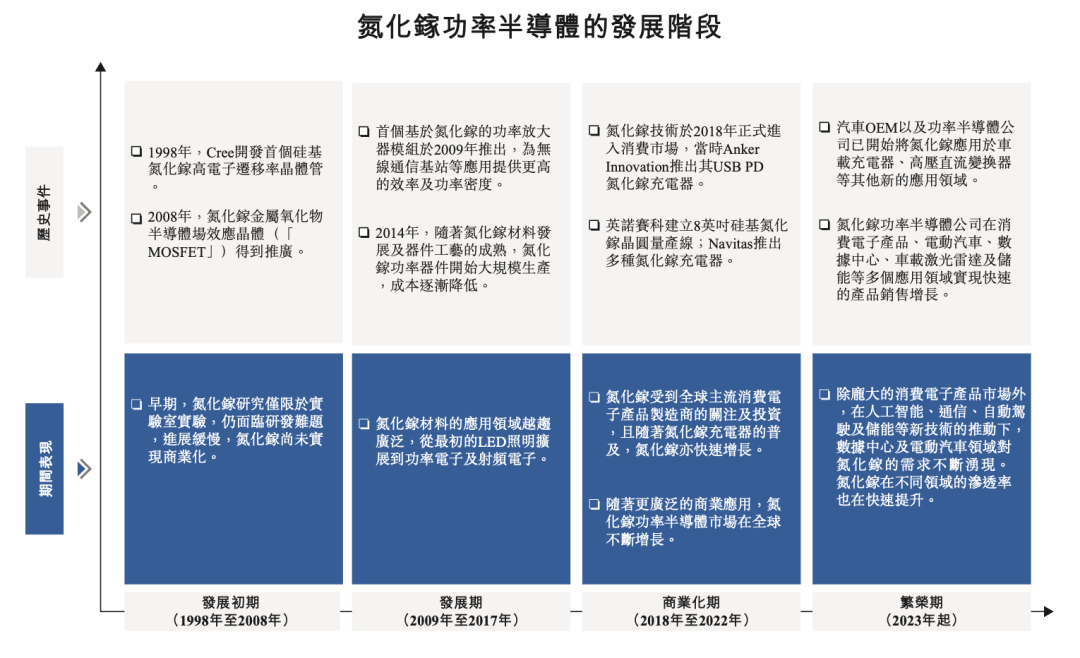

△

△

图源自英诺赛科招股书

第一代以硅(Si)为主,目前在半导体市场仍占九成以上份额;第二代是砷化镓(GaAs),主攻高频应用;第三代包括碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN),专门应对高温、高压、高频的极端工况。

1998年Cree开发出首个硅基氮化镓晶体管,2018年正式进入消费市场——当时安克率先推出首款氮化镓充电器。消费者发现充电器体积缩小一半,速度反而更快。

氮化镓在若干方面的性能比硅显著提高,具有带隙宽、电子迁移率高、开关频率高、导通电阻低、耐高压及耐高温等综合优势。

更宽的带隙使氮化镓能够在更高电压下运作,能显著减少热散失并提高功率效率。

更关键的是氮化镓的高频能力。它能显著缩小电感、电容等元器件体积,为GPU释放出更多主板空间。

在AI时代,每平方毫米主板空间都是黄金。氮化镓器件不仅能提高电力转换效率,也直接帮厂商降低成本。

一般的数据中心需要处理多级电力转换:高压交流电转中压直流电,再转低压直流电供GPU使用。每级转换都有损耗,都需要功率器件。

所以对供应商要求极高:不仅要有过硬的技术,还要具备规模化产能和可持续供货能力。

不过氮化镓有个要命缺点:贵。

其工艺复杂,对温度和压力有严格的要求,良率低,价格是硅的3-5倍。2023年,全球氮化镓功率半导体市场规模只有18亿元,渗透率为0.5%,占全球功率半导体分立器件市场的1.4%。

据招股书,2019年,数据中心领域的氮化镓市场规模显示还不到1000万元;到2023年,已达7000万元。

数据的增长说明:AI正逼着电力系统换代,算力的较量,不再只是GPU性能的比拼。

英伟达重新设计整个电力堆栈,英诺赛科则提供关键器件,两家公司实际上在共同定义AI时代的游戏规则。

随着2027年英伟达Kyber机架系统投产,这一合作后续将进入规模化阶段。

△图源自英伟达

对英诺赛科而言,这不仅是一次技术突破,更是中国半导体在细分领域实现“精准卡位”的典型路径。

可为什么这项产业机遇,偏偏落到了骆薇薇身上?

骆薇薇,1970年出生的华人,祖籍据说是浙江诸暨。

如果用三个关键词来总结她,大概是:低调、果敢、坚韧。

她的故事常常被称作“跨界传奇”,但其实,每一次选择背后都藏着必然的逻辑。

她的博士是在新西兰梅西大学完成的,学的是应用数学。导师是国际知名的自燃问题专家G.C. Wake。

△

△

骆薇薇的博导G.C. Wake

恰恰是这门基础学科,将她带进了真实世界的一场事故。

1998年12月30日,“阿空加瓜号”货轮爆炸,334桶中国制造的次氯酸钙起火,数名船员受伤。

事故原因成谜。那时还是学生的骆薇薇,跟着博导接下案子。他们用数学建模最终证明:化学品的制造工艺缺陷才是罪魁祸首,与航行过程中的储存方式无关。最终双方和解,赔偿金额接近6000万美元。

她后来把这次经历写进论文——《热失火临界条件的数值判定》。

这段研究不仅让她对危险材料的化学动力学有了全新的理解,还让她意识到——自己不想只做纸面上的学问,她想把公式搬进现实,于是走进了NASA(美国宇航局)。

在这一待就是十五年,从项目经理做到首席科学家,专注于研究火箭燃料燃烧。

多方公开资料验证得出,她当时在NASA下属的马歇尔太空飞行中心工作,这里是美国火箭推进系统的“大本营”。

△

△

图源自微信公众号“LeaderClub”

其实她本可以在NASA安稳待到退休,但2015年的中国,正处于第三代半导体产业化前夜,她敏锐意识到,这是一次不能错过的机会。

决定离开美国时,最难舍难分的,其实是和儿子。“妈妈要去做一件很重要的事,可能会错过你的毕业典礼。”

电话那头儿子沉默了很久,才轻轻说:“你想做,就去吧。”挂下电话,骆薇薇在办公室里哭了半个小时。

即使研发费用依然迟迟没有着落,即使所有人都不看好她这次创业。

但她心里有自己的逻辑:

经验不该成为发展的瓶颈。如果觉得可行,你所有的感官和智慧都会为之敞开。

NASA的十五年时光也确实训练了她在“无人区”探索的勇气——先判断可行性,再一步步完成。

在一向由男性把持的半导体圈子里,她的身影少见,却极有分量。

早在AI尚未引爆之际,在2021年的一场行业论坛上,她就当着一众大佬的面断言:

AI时代一来,电力需求会像潮水般涨起来。

2022年在珠海工厂接待客户,她穿着平底鞋、挽起袖子就下楼了。客户愣了半天,以为她是讲解员。她笑着递上名片:“我是骆薇薇,英诺赛科的。”

有人打趣说,她一点都不像个老板。她倒觉得挺好,说:“我本来就是给团队服务的”。

△

△

图源自微信公众号“她的范儿”

车规级芯片的认证是最磨人的。AEC-Q101测试(指国际车规级半导体器件可靠性测试标准)要在-40℃~125℃的环境里连续运行上千个小时,稍有瑕疵就得全部重来。

终于,当100V车规级器件成功通过认证,她忍不住立刻给比亚迪采购发了一条消息:“中国车,该用中国芯了。”

在谈合作时,她还特意提醒团队:“别只说技术参数,多聊聊用我们芯片能带来的变化,比如让充电桩快三倍。”

既能在车间里和工程师们掰技术细节,遇到困难时又总是不服输,常常说“相信就能做到”。或许就是这股劲儿,让不少人心甘情愿放弃高薪加入团队。

在苏州,骆薇薇建了氮化镓创新中心,拉着小米、联想等下游企业一起攻关。她说:

单打独斗成不了气候,要让整个产业链都强起来。

如今,从LED照明驱动,到消费电子、激光雷达、数据中心,再到新能源汽车、机器人,英诺赛科的芯片已经渗透进100多个细分领域,客户数量拓宽到140名。

△

△

图源自英诺赛科招股书

国内市场逐渐打开后,她开始思考另一个问题:如果要和国际巨头真正同台竞争,就必须走出去。

很快,英诺赛科在硅谷、首尔、比利时设立了子公司,海外收入也从2021年的18.1万元,飙升至2023年的5795.3万元。

去年年底,港交所的钟声响起,她在致辞里说:

“所谓奇迹,不过是把不可能拆成每天多走一步。”

最新的2025年规划会上,她指着“7万片/月”的产能目标,说:“我们要做中国的台积电、英伟达。不是规模一样大,而是要在技术上有话语权。”

这就是为什么英诺赛科坚持IDM模式,不只是代工,而是要掌握核心技术,制定行业标准。

当年那个用数学破解化学谜题的女孩,大概想不到,几十年后会凭一块氮化镓芯片,让中国半导体产业在全球舞台上拥有发言权。

她的成功不是偶然:数学磨练了她的逻辑,NASA锤炼了她的胆识。两者结合,让她敢在所有人观望时率先出手。

骆薇薇的故事证明,只要找对方向,持续投入,中国企业同样能在关键节点上站上牌桌,占据一席之地。

— 完 —