国产 eSIM

一大步

消费电子产品由硅驱动,却也遵循碳基世界里的自然法则:物竞天择,适者生存。

鼠标已年过花甲,形态上却几乎没有太大的变化。计算机 70 年历史,从一间房蜕变成家用电器甚至演化成每个人的囊中之物。而像 BP 机、GPS 导航仪、iPod 等更多的产品,还没来得及演化,就被其他产品吞噬而中成为一代人的记忆。

爱范儿《明日后视镜》栏目,我们将持续审视那些持续演化中的明日产品:它们从何种想法中孕育?又如何在变化中存续?它们如何塑造新生活方式,又如何被用户所改变?

iPhone Air 不是那种一眼就能看懂的产品。

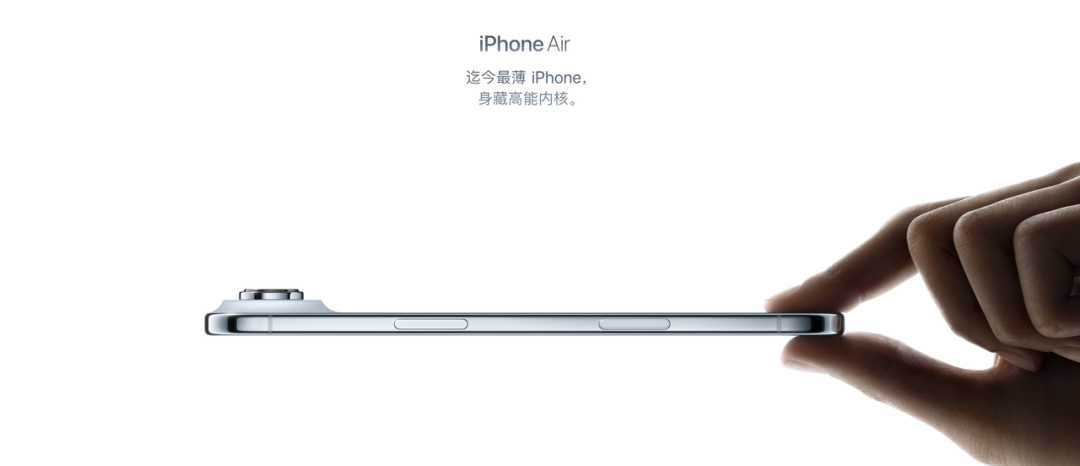

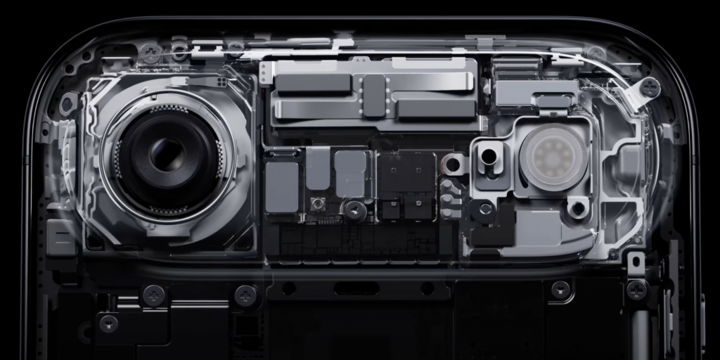

5.6 毫米的厚度,165 克的重量——这些数字本身并不特别,但当你真正握在手里,才会意识到这种轻薄背后,是一种近乎极致的空间利用哲学。

而让这一切成为可能的,是一个多年来悬而未决的技术决策:用 eSIM,取代物理 SIM 卡。

事实上,苹果在 2022 年推出 iPhone 14 系列时,就在美国市场试水了搭载纯 eSIM 版本的 iPhone。三年后,第一台取消实体 SIM 卡的手机在中国发售。

国行 iPhone Air 的到来,无疑是个标志性事件。

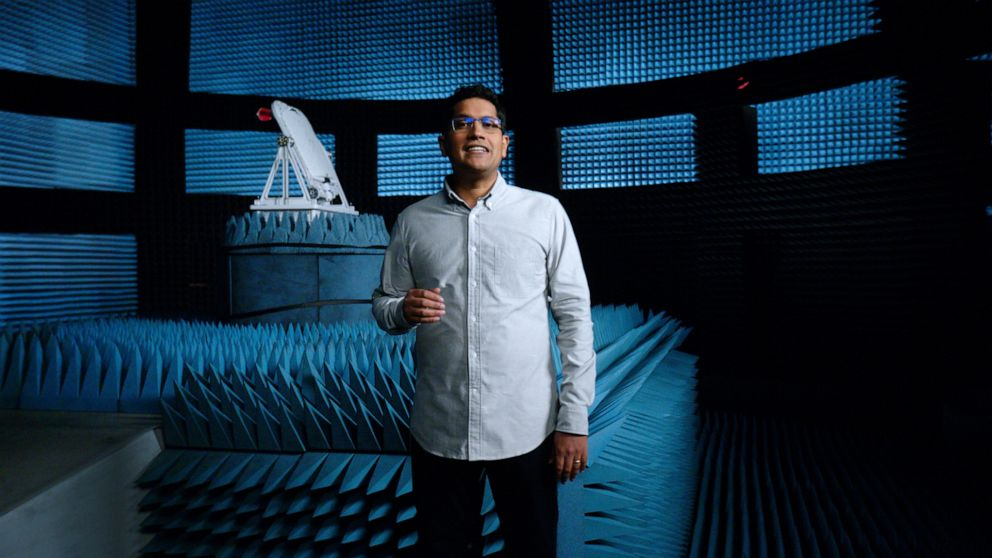

在 iPhone Air 发售前夕,苹果的无线软件技术与生态系统副总裁 Arun Mathias 及无线技术团队的 Anjali Jotwani 接受了爱范儿的专访。

▲苹果无线软件技术与生态系统副总裁 Arun Mathias

我们聊到了 eSIM 的技术演进、激活体验,以及中国市场的特殊挑战——但最让我印象深刻的,是 Mathias 用一个并不宏大的句子,描述了 eSIM 这项技术的本质:

取消实体 SIM 卡只是开始,有了更多空间,我们就可以实现更多的创新。

这不是某种营销话术,也不涉及颠覆性的概念,它只是一个关于「空间」的长期命题——当你从手机里,拿走一个存在了三十多年的物理组件,会发生什么?

SIM 卡的代价

有关 eSIM 的准确定义,苹果的工程师是这么回答的:

eSIM 是一种符合行业标准的数字化方式,用于将 SIM 卡功能分配到手机上。

这个定义准确但抽象。要理解 eSIM 的意义,得先回到它要替代的东西——那张从 1991 年就存在的物理 SIM 卡。

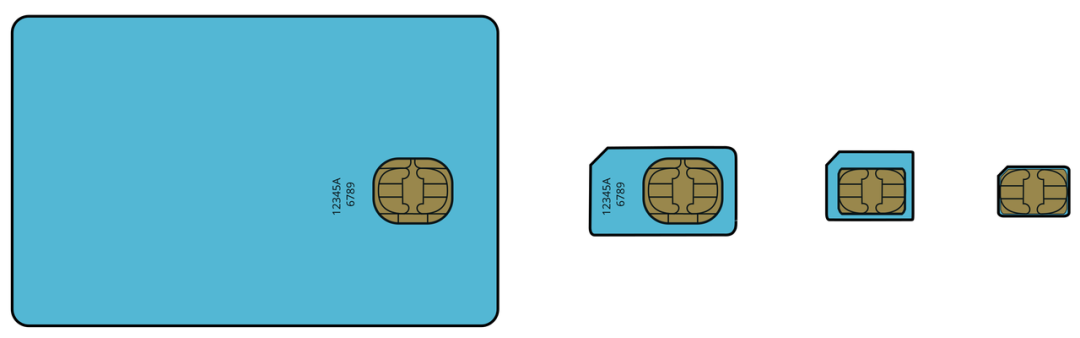

SIM 卡全称 Subscriber Identity Module,即用户身份模块,是用于存储用户身份识别资料、短信数据和电话号码的智能卡片。可以说,这就是构成手机主板的一部分。

物理 SIM 卡的作用很简单:在你的手机连接运营商网络时,需要证明「你就是你」。但它的问题也同样简单:太占地方了。

最早版本的 SIM 卡尺寸和信用卡相同,是一张标准尺寸的 IC 卡,后来随着手机的小型化、一体化发展,SIM 卡逐渐发展出 Mini SIM 卡、Micro SIM 卡以及我们现在常用的 Nano SIM 卡等更小尺寸的版本。

Mathias 在采访中展示了一组对比数据:

第一代 iPhone 使用的 mini SIM 卡,体积是现在 nano SIM 卡的 4 倍以上。但即便是最小的 nano SIM,除了卡片本身,还需要在手机里塞进:连接器、SIM 卡托盘、结构件、密封件等……这些组件不仅占用二维面积,更占用宝贵的三维空间。

这不是一个小问题。

在 iPhone 这样的空间受限设备里,每一立方毫米都是设计团队反复争夺的战场——电池、摄像头、散热系统、天线模组……所有人都在争抢这个有限的空间。

而 SIM 卡托盘,就像一个拒绝拆迁的钉子户,占据着黄金地段。

取消它,意味着什么?

iPhone 17 Pro 就是一个具体案例——eSIM-only 的 iPhone 17 Pro,由于空间释放,可以放入更大的电池,多这几百毫安时,手机的视频播放时长可以增加 2 小时。

两个小时的续航,换算成工程语言,就是大约 5% 的电池容量提升。而在 iPhone 这样寸土寸金的设备里,5% 的空间增量,足以改变整个产品的形态。

▲eSIM 示意图,仅供参考

妥协的胜利

但 eSIM 不是一夜之间出现的。

事实上,自 iPhone 上市以来,苹果一直致力于摆脱物理 SIM 卡的桎梏——

2007 年,初代 iPhone 引入 SIM 卡托设计,手机更换 SIM 卡时不必关机扣电池,而是通过卡针取出 SIM 卡,这让手机和电池的一体化的设计得以成立,使手机换卡摆脱了电池的桎梏。

2010 年,iPhone 4 是第一款采用 micro SIM 卡的手机,两年后,iPhone 5 则是首款采用 nano SIM 卡的设备。

到了 2014 年,苹果则首次在 iPad Air 2 上引入 Apple SIM 卡——这是一张可擦写的通用型 SIM 卡,允许用户直接通过设备界面切换运营商服务,而无需物理更换实体 SIM 卡——Jotwani 告诉爱范儿,自 2014 年的 iPad 开始,苹果就已经在研究 eSIM 技术。

▲ Apple SIM

随后在 2017 年,苹果首次在蜂窝版 Apple Watch 中引入 eSIM 技术;一年后的 iPad Pro 和 iPhone XS,终于实装了 eSIM 技术。

2022 年,苹果在美国市场推出取消 SIM 卡托,仅支持 eSIM 的 iPhone 14 系列,三年后,第一台面向全球市场发行的纯 eSIM 手机 iPhone 诞生。

从 2007 年到 2025 年,iPhone 花了十八年的时间,终于「干掉」了物理 SIM 卡。

iPhone Air,正是这场空间博弈的最新成果。

这是一条从边缘到核心、从实验到标准的路径——

Apple Watch 作为「试验田」,论证 eSIM 在极小空间里的可行性;iPad 作为「缓冲带」,考验了用户对无物理卡的接受度;而 iPhone,则是这场变革的最终战场。

但在这条时间线背后,隐藏着一个更复杂的问题:如何让全球数百个运营商、几十个国家的监管体系,都能接受这个标准?

Mathias 坦言,这是 eSIM 推广中最大的挑战:

每个国家和地区都有自己的监管要求,每个运营商也有各自的技术体系。我们投入了大量时间,去理解不同市场的需求,创建能够满足全球推出的解决方案。

这当然是技术的胜利,也当然是妥协的胜利。

截至 2025 年,全球已有超过 500 家运营商支持 iPhone eSIM,eSIM 使用量在过去两年增长了 3 倍——这些数字背后,是无数次的标准对齐、测试验证和流程优化。

而中国市场,则是这场全球布局中最具挑战性的一环——

在中国,eSIM 用户必须前往运营商营业厅,进行身份证核验和现场 eSIM 激活,保证「人机证合一」。

这是一个与其他市场截然不同的流程。

在美国、欧洲,用户可以通过扫描二维码、输入激活码,甚至直接在线完成 eSIM 的安装。但在中国,监管要求用户必须「到场」——这个看似简单的要求,则彻底改变了 eSIM 的激活逻辑。

为了解决这个问题,苹果开发了一套专门的解决方案:eSIM 运营商激活功能(eSIM Carrier Activation)。

它的工作流程是这样的:

1. 用户在营业厅完成身份验证

2. 营业厅工作人员通过 NFC 读取器,安全地获取设备信息

3. 运营商后台预配置 eSIM

4. 用户拿到手机后,系统自动检测等待下载的 eSIM

5. 确认下载,激活完成

整个过程无需手动输入任何信息,从用户视角看,这是一种「神奇的体验」——你不需要拆卡换卡,只是把手机放在了一个读取器上,之后打开手机,网就已经连上了。

而且,eSIM 比实体 SIM 卡更安全,因为当 iPhone 丢失或被盗时,eSIM 无法被取出,也就减少了实体 SIM 卡被冒用的风险。

但这种「神奇」的背后,是对每一个细节的精确控制。

Mathias 特别强调了读取器的设计:

为了让激活更快速流畅,我们设计了专用的 NFC 读取器。用户只需将 iPhone 轻触营业厅的读取器,就能安全地共享设备信息,运营商可以快速完成 eSIM 分配。

Mathias 还透露,未来将会在中国大陆推出 eSIM 快速转换功能(eSIM Quick Transfer),用户在设备端激活 eSIM 后,后续切换设备可以通过该功能把 eSIM 换到新设备上,无需再跑一趟营业厅。

这种对细节的执着,贯穿了 eSIM 在中国落地的每一个环节。

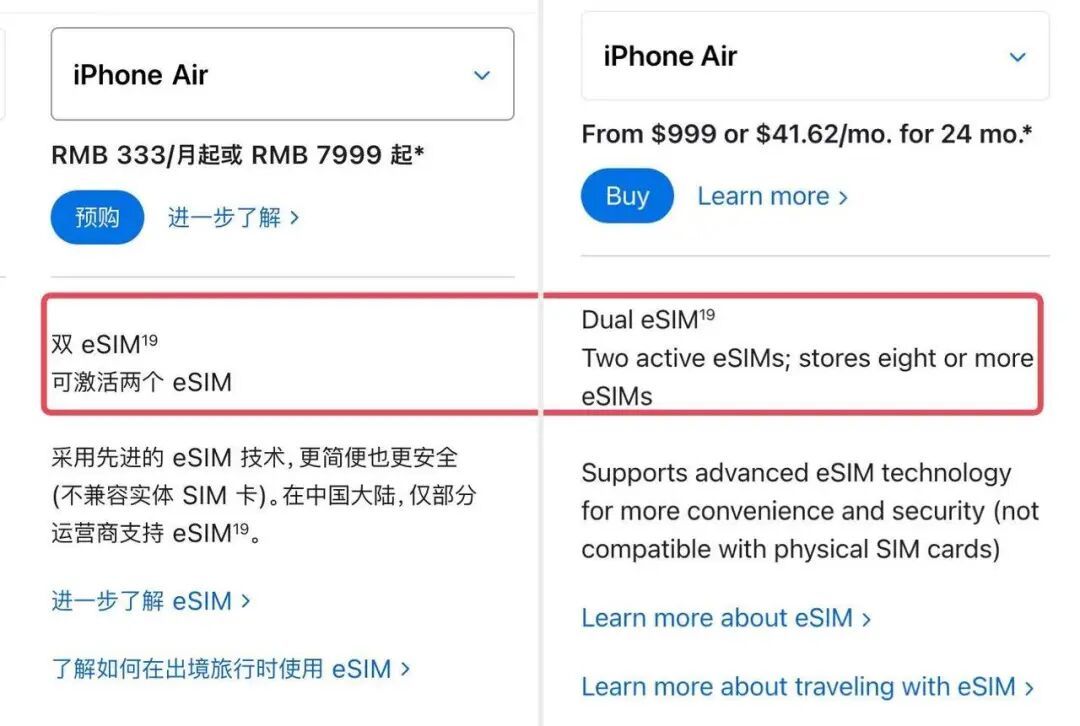

也正是出于对合规和安全的考量,目前国行的 iPhone Air 最多只能使用 2 个 eSIM——在欧美市场,有些国家或地区的 iPhone Air 可以存储 8 个甚至更多的 eSIM,并且用户可以按需随时切换。

这跟海内外的国情密切相关——

在海外,iPhone 占有率超过 60%且大多数是合约机,而营业厅的人力成本高居不下,让用户在家就能激活和切换的 eSIM 技术,能够大大减少运营商的人力和铺面成本,充分竞争的运营商们也乐于推进这样的技术。

但在移动互联网更为发达的中国市场,运营商属于国有企业,除了提供通讯服务也承担着安全监管的职能,在 eSIM 技术的安全性跟合规性在得到充分验证前,也只能基于现有的「双卡双待」政策来提供服务。

这个限制带来了一个实际问题:出国旅行怎么办?

如果你是一个只使用 1 个国内 eSIM 的用户,出国时可以直接添加一个国际 eSIM,问题不大。但如果你已经用满了 2 个国内 eSIM(比如一个工作号,一个生活号),出国时就必须做出选择:

先删除 1 个国内 eSIM,释放空间给国际 eSIM;

回国后,再去营业厅重新激活被删除的 eSIM。

或者,干脆使用国内运营商提供的国际漫游服务。

这是 eSIM 在中国落地的真实写照——技术已经准备好了,但监管、流程、生态的适配,仍需要时间——我还记得十多年前换 iPhone 4、iPhone 6 的时候,偶尔会遇到把卡剪坏,不得不去营业厅换卡的尴尬,此时此刻恰如彼时彼刻,我想这只是时间问题。

Jotwani 也在采访中坦诚,这不是最理想的体验:

我们正在与监管部门密切合作,争取提高单台 iPhone Air 的 eSIM 数量限制。

但她也强调,即便在当前限制下,eSIM 依然比物理 SIM 卡更方便——譬如去多个国家旅行时,你不用再揣着一堆不同国家的 SIM 卡,然后从手机里抠出一张卡,插入另一张卡,再用橡皮筋把旧卡绑在钱包里,还生怕弄丢。

目前,全球有超过 200 家在地运营商和服务商提供预付费的国际数据套餐,你可以在飞机落地前,就在手机上完成 eSIM 的购买和激活——不用找便利店,不用排长队,也不用担心语言不通。

苹果还在 iOS 26 当中更新了「旅行 eSIM 功能」,就算仅使用国际 eSIM,仍可以用国内号码收发 iMessage 和 FaceTime。

即便你在国外只用国际 eSIM 上网,家人朋友给你发 iMessage,看到的依然是你熟悉的国内号码——而且完全免费。

当然,你也可以用微信。

无卡化的未来

在采访的最后,我问了一个所有人都好奇的问题:

无卡化设计是否是 Apple 设备的未来?

苹果副总裁 Mathias 的回答出乎意料地直接:

取消物理 SIM 卡释放的空间,让 iPhone Air 的超薄设计成为可能。可以预期,我们将持续创新,将 eSIM-only 产品推广到更多产品线,覆盖更多市场。

爱范儿曾多次报道,苹果将于明年推出折叠屏的 iPhone,并于 2027 年发布一款全玻璃四曲面的 iPhone——这些产品显然都将采用类似 iPhone Air 的「高原设计」,将主板空间压缩到极致,进而塞进更大的电池、配备更多的元件,打造更薄的机身。

这当然是一种「减法」,但同时也是在做「加法」——通过拿走一个组件,释放出更多的设计自由度。

当一个存在了三十年、「理所当然」的东西被拿走时,会发生什么?

答案可能是更长的续航,可能是更薄的机身,也可能是更强的性能。但更重要的是,它打开了一种全新的设计思路,一种过去从未被探索过的可能,正如 Mathias 所说:

这只是开始,有了更多空间,我们就可以实现更多的创新。

文|肖钦鹏