花儿街参考 · 出品

作者 | 林默

1

回望手机发展史,伟大的战役总是在沉默的屏幕之上打响。

2007年,乔布斯从口袋掏出iPhone 4的那一刻,随之叩开轰轰烈烈的智能手机时代,紧随其后的是移动互联网的全面起飞。这是手机史上一次最具突破性的创新,苹果公司不只是重新定义了产品,还重新定义了人和产品的交互方式。

在这之后,几乎所有手机厂商都渴望也能开创自己的时代,成为比肩乃至超越iPhone的存在。直到2019年,折叠屏手机成为各家发力的重点,才真正带来了一些破局的想象。

不过,折叠屏手机的创新更多聚焦在形态探索,而非交互逻辑的重构。

真正的突破或许要跳出传统思维定式,站在比行业更高一度的地方看远方。既然正面主屏、折叠双屏都没能创造更新的交互体验,那,背屏呢?

行业的齿轮在当下又一次转动了。9月25日,在小米年度演讲上,此前就已占据大量注意力的小米17全系列正式亮相,其中能称之为焦点的小米Pro系列妙享背屏功能,终于在大众面前揭开神秘面纱。大家意识到,妙享背屏的价值不只是改变产品,而是真正改变交互。

小米手机“背”过身去,面前一个对手没有。有人要在背屏“做法”,放各种玄学壁纸来取悦自己;有人开脑洞,上个手柄用背屏玩游戏。更多网友立马站出来承认,自己对小米的声音大了点。

我相信,这里面一定有我这样的“废片之王”。人人都是自媒体的时代,身边朋友突然就进化成了野生摄影师,可就是有一些人,摄影技术万年无法进化。妙享背屏的实用性,仅在摄影这一项上,就可以让用户彻底告别无法实时调整的盲拍,或是被动选择画质稍差的前置自拍,一定程度让用户实现拍照自由。而站在更长远的角度看,这也正在改变大众的娱乐生活。

为了小米17系列这一刻的高光,小米已经苦战了五年。2020年,小米决心全力冲击高端市场,开始向最伟大的对手iPhone学习。产品不再一味追求硬件堆料,通过硬科技创新、操作系统简化重塑高端心智。

五年时间,在高端无短板、从参数领先到体验优先、软硬件深度融合的认知引领下,产品力跨代式升级的小米17系列终于顺利到来。同代同级地直面iPhone,这一次不是追随、不是对标,而是真正意义的正面对打。

发售不久的iPhone 17系列可以说是顶级“水桶机”,做到了均衡强大,但也缺少一些让人惊喜的好东西。这一次,iPhone没有继续做“挤牙膏”式创新,反而像安卓一样开始堆料,扩充内存、提升电池续航能力、全系列配备120Hz刷新屏幕。

这放在任何一个国产手机厂商那里,有些改变甚至都不能称之为“升级”“创新”。比如高刷新率、变焦长焦等等,都已经是很多年前才流行的叙事,也难怪有人调侃:这么多年,iPhone的变焦能力终于赶上安卓旗舰了。

这一切或许指向了,iPhone也遇到了自己的创新瓶颈,在向安卓的世界张望。当手机厂商都在思考,怎么才能去对方的桌子上多吃一口,行业也将进入一个轮换座次的新周期。

2

那么问题来了,打造一块真正好用、有用的背屏,到底有多难?

背屏本身不是什么新概念,国产手机厂商早年就有过一些尝试,当然,只是对主屏体验的一种补充。投入成本高,但功能少、使用率低,多少有点鸡肋,各大手机厂商很快就放弃了背屏。

由此观之,妙享背屏能让人眼前一亮,关键就在真正摆脱“补充主屏”的思维来挖掘背屏价值,通过打通架构层、驱动层、系统应用层,在功能拓展之外,以此重构人和产品的交互方式。

做出这样一块好用的背屏,研发投入累计达到了10亿。

当然,背屏的创新只是好体验的一部分,小米17系列背后还有三大国产技术实力的托举。

也许有人好奇,多一块背屏能耗会不会更大?其实,小米17 Pro系列搭载全新小米金沙江电池,既极限压缩电池空间,也做到了超长续航。此外,屏幕采用SuperRED发光材料,发光效率达到全球顶尖的82.1cd/A。影像采用全球领先的国产Lofic高动态技术,足以媲美专业相机的高动态范围。

从“命名”开始,小米17系列就不可避免地被卷入舆论漩涡。更准确地说,不只是发布手机新品,小米造芯、造车、造大家电无数次陷入相同处境。“风雨雷电”都被小米用来制造养分,在熬过漫长的筑基阶段之后,在2025年迎来丰收时刻。

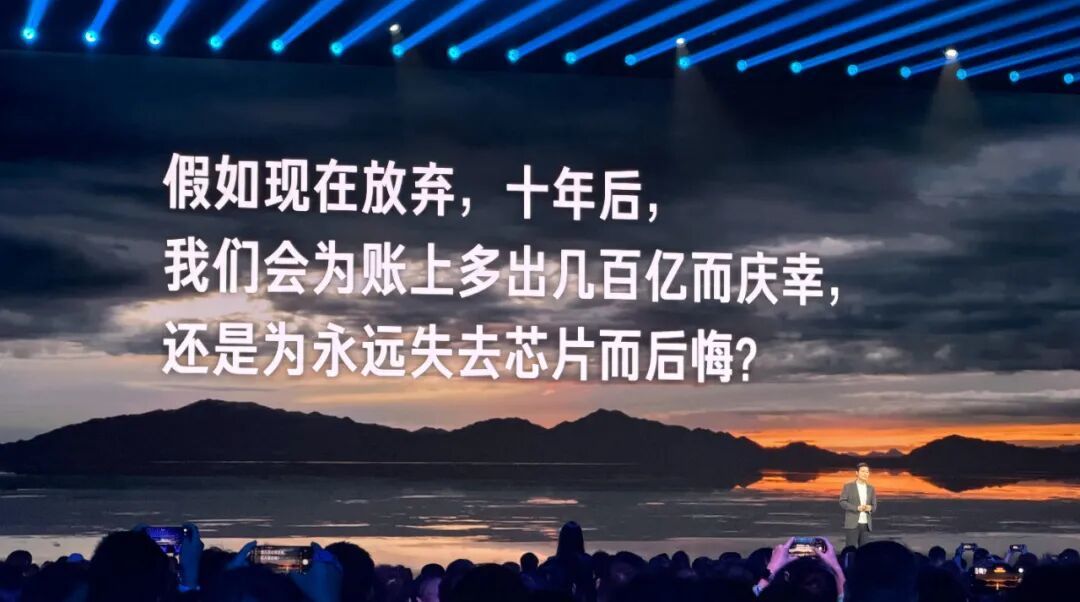

在今年的年度演讲上,雷军提及造芯之路几度动容,松果芯片项目的失败如同一场漫长的潮湿,阴影始终笼罩在小米人的心里,他不得不花费更多力气去说服团队、组建团队。怀抱“不干肯定会输”的心态,大家准备再大干一场时,小米的手机业务又因国际形势、外部环境的影响出现下滑,内部又一次出现了质疑的声音。

手机芯片设计投入动辄几百亿,周期长且回报率不确定,可以说是九死一生的高难度系工程,苹果、华为、三星等手机厂商都在自研芯片上吃过苦。小米已经输过一次,压力之大可想而知。

即便如此,小米团队还是奋力跑过这道窄门,研发出了自研3nm高端手机芯片玄戒O1,凭借性能表现跻身全球第一梯队,也成功填补中国大陆在该领域的空白。从松果芯片项目到玄戒O1,小米在这条造芯之路苦干了11年。

当一个企业站在下滑的拐点,还能重新跳跃到上升曲线,那它一定诚实地踩在地面、直面所有的错失,然后依然鼓起全部的胆量和力气,毫不犹豫地向下一个趋势纵身跃起。就像雷军年度演讲里所说,只要持续努力、不断成长,每个人、每个团队,都有机会“逆天改命”。

小米在技术创新上,始终拥有这一份恰到好处的孤勇。选择用母品牌造车,这也是孤注一掷的选择。过去三年,它坚持走汽车高端化的路线,成功完成了自我“极限压力测试”,SU7和YU7对特斯拉实现双线压制,SU7 Ultra在纽北赛道成功挑战保时捷。

小米的丰收不是豪赌的成果,而是大规模投入底层核心技术的回报。只是研发玄戒O1,小米累计投入就超过135亿元,玄戒团队研发人员超过2500人。放在全国芯片行业,小米这样的投入规模和团队人数都排在前面。

过去五年,小米研发投入超过1020亿,未来五年还将再投2000亿。在这个过程里,小米的根扎得越来越深,吸收的养分越来越丰富、越来越稀缺,让它成长茁壮、成果丰硕。

3

据说伟大的事情总是悄悄开始,那小米无疑有一个纠结拉扯的开头。

拉扯的一端是,2019年小米营收突破2000亿,关于它商业模式创新的争论已经逐渐消失,很多厂商开始主动学习它的生态链和渠道创新。

拉扯的另一端则是,彼时华为、荣耀线上市场份额达到46%,甚至比苹果、小米、OPPO、vivo市占率总和还要高。小米虽说也在激烈竞争里分到了蛋糕,但看不到赶超苹果、三星、华为的希望,团队中还有很多人累了想要停下歇一歇。

对小米来说,这是最好的时代,也是最坏的时代。雷军本人也在陷入内耗、反复挣扎之后,终于下定决心直面所有问题。在今年的年度演讲,雷军分享了好友陈年创业失败转型直播电商,笑言“改变,任何时候都不晚,55岁正是闯的年纪”。

那一刻,忽然觉得,55岁还愿意闯荡里,有18岁不会懂的沧桑豪气。

2019年之后,小米不断夯实研发能力,以高端化战略布局手机、芯片、汽车等领域,一往无前地走到新一代全球硬核科技公司的新方向上。2023年,小米宣布集团战略全面升级,从“手机×AIoT”升级到了“人车家全生态”。

“人车家全生态”闭环后,小米成为全球最完整的科技生态公司,建立起全球最大的消费级物联网平台,平台连接设备数逼近10亿,形成全球唯一的独特战略优势。如今谈论小米这家公司,已经不能只看手机、汽车、家电等单个品类,而是一个庞杂的科技生态。

这种协同破局的商业爆发力直观体现在数据上。2025年第二季财报显示,小米智能手机业务连续8个季度实现同比增长,连续20个季度稳居全球前三;汽车单季交付8.1万台,截至7月累计交付已超30万台;IoT与生活消费产品业务实现收入近387亿元,同比增长44.7%。

“三个万亿赛道”并不会孤立发展,在“人车家”的成熟生态下,消费者选择小米任何一个品类都意味着有机会拓展到更多品类,从而带动其所有品类的增长。“六边形战士”小米干啥都能成,小米“全家桶”也成了消费者的热门选择。

“人车家”的生态已然形成,几乎所有品类都能接入其中得到滋养。小米17 Pro的背屏功能,也不只是手机交互体验的刷新,还可以用来快速操控智能家居设备,甚至跟小米汽车进行联动。

广积粮,缓称王。2025年,自研芯片成功面市、汽车跑出中国速度、手机新品正式发布……小米在“质变之年”一次次通过实绩证明了加大投入、死磕硬科技所蕴藏的商业能量。故事仍在继续,使命、愿景和价值始终没变,小米依然想做那个跟用户交朋友、用户心中最酷的公司。

而比制造爆品更提振行业信心的,是一家公司如果能像小米这样不断累积硬核创新的能力,也可以实现价值的跃迁、实力的质变。创新主义者,尤其是长期创新主义者,终将得到时代的奖赏。

“你只管努力,其他交给天意”,这是雷军说给自己听的,也是未来说给现在听的。