人类对于“快”,有一种天然的痴迷。

41年前的1984年3月,中国的国家通讯社新华社向全世界的新闻媒体,发布了一条令人难以置信的消息:

正在建设中的“中国第一高楼”深圳国际贸易大厦,创造了“三天一层楼”的新纪录。

“这是中国高层建筑历史上的奇迹。”新闻报道全文洋溢着抑制不住的自豪感。

而后,“深圳速度”和“时间就是金钱”成为了改开后这个国家热烈、向上和奋进的象征,是那个时代的标语——人们争分夺秒,追逐效率,渴望在最短时间内创造最大价值。

这种对“快”的推崇,催生了无数城市奇迹,也重塑了国民心态。

但并非所有的发展,都需要追逐速度。

“你看这茶山,漫山遍野,你感受一下,是不是觉得时间都停了?”

2025年的9月,南京高淳桠溪街道桥李村,村党总支书记、村委会主任戴文韬,带着我去“巡视”了一番村里的茶园。

高淳,位于南京以南约100公里,是南京最年轻的区之一,但它最“牛”的地方是,它有个称号,前面的定语不是南京,不是江苏,甚至不是中国,而是国际。

对,它叫“国际慢城”。

桥李村就位于当年“征服”国际慢城联盟的桠溪街道的核心区,如今,高淳也成为了国际慢城联盟的中国总部。

“要去‘班味’,来这里走一圈就够了。”讲话声音洪亮的戴文韬,身着衬衫、牛仔裤,一个标准的“90后”。

2013年戴文韬大学毕业后从南京来到高淳,一头扎到农村里,是大家说的“脚下有泥,眼里有光”的那一种人。

2005年,也是在一个小山村,时任浙江省委书记来到湖州安吉县的余村,他在那说了这句著名的话:

在这一年的开年,还是新华社,在春天召开的“两会”期间发了一篇特稿,题目叫做《2005“十大挑战”考验中国》。

文章开门见山写道:

2004年,中国经济社会发展取得了令世人瞩目的成就。这是贯彻科学发展观的成果,这是实施宏观调控的业绩。2005年,尽管经济社会发展有着诸多的有利条件,但是问题和矛盾仍然不容忽视。

新华社的记者毫不客气地指出,目前“经济增长方式粗放”、“存在着盲目推进城市化、滥用土地资源、侵害农民利益等相当严峻的新问题”。

种种迹象表明,这个国家在经历了20多年的“超高速”发展后,开始用一种更“高级”的理念重新打量“快”这个字——单纯的GDP增长并不等于幸福生活,资源的过度消耗、环境的急剧恶化、城乡差距的拉大,实际上正在吞噬着发展的成果。

从“要金山银山”到“更要绿水青山”,理念的转变悄然发生,并在随后的二十年里,深刻影响了中国的城市规划、产业布局与乡村复兴路径。

这一理念的落地,不仅体现在顶层设计,在基层更是催生了无数生动实践。

戴文韬所指给我看的这片茶园,某种意义上,是这个距离安吉余村180多公里外的小山村,践行“两山”理论最生动的注脚。

和余村很像,桥李村因身处深山交通不方便,是出了名的贫困村,在1991年,村级集体年收入不足万元,村民年人均收入仅300元。

除了开垦荒地种点玉米、地瓜换点钱,村民唯一的收入来自村办皮鞋厂和两家采石场——山上炸石头的炮声天天响,石头拉走了,留下的是满地碎石子。

很明显,继续办厂、搞采石,一方面经济效益低下,另一方面还破坏生态环境,这笔账怎么算都算不过来。

但如果光守着“绿水青山”,不谋发展,村民日子过不下去,更谈不上去保护环境。

怎么办?

当时的高淳县环保局,就专门和桥李村结成“环保扶贫”对子,组织环保科技人员深入村子里调查研究,同时请来专家为桥李村制定发展生态产业规划。

后来,村“两委”在征求村民意见后,毅然决定关掉村办皮鞋厂和采石场,将农户们自发在山地上种植的零散茶树规模做大、特色做足。

立足山区唱“山歌”,围绕丘陵唱“茶戏”。

《南京日报》的记者在很多年后用这句话概括了桥李村这十几年来能发生“翻天覆地”变化的原因。

“从2005年至今,我们茶园已连续20年被认证为有机茶园,所产茶叶被认证为有机茶,这在全南京可是唯一一家。”

戴文韬很自豪,也很自信,特意把这句话的重音放在了“唯一”这个极限词上。

这个当年“靠山吃山”挖石头的穷村,如今光合作社的有机茶,年产值就超650万元,去年村民人均收入达4.3万元,远超所在的桠溪街道平均水平。

还是那个“绿水青山”,但如今已经成了让村民们致富的“金山银山”。

但这还不够,桥李村的故事是一个“致富”故事,但又不仅仅只是一个“致富”故事。

“这台是虫情测报仪,那两台则是防霜机。”

戴文韬向我们介绍着茶园的“新伙计”——他们这一代人是在“数字经济”的环境中长大的,早已经习惯了用“数字化”去思考问题。

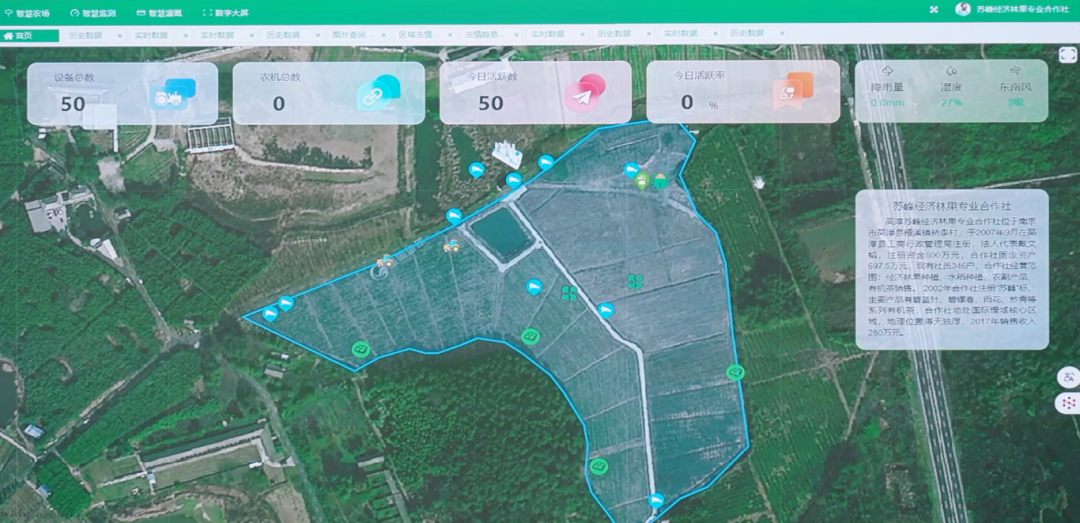

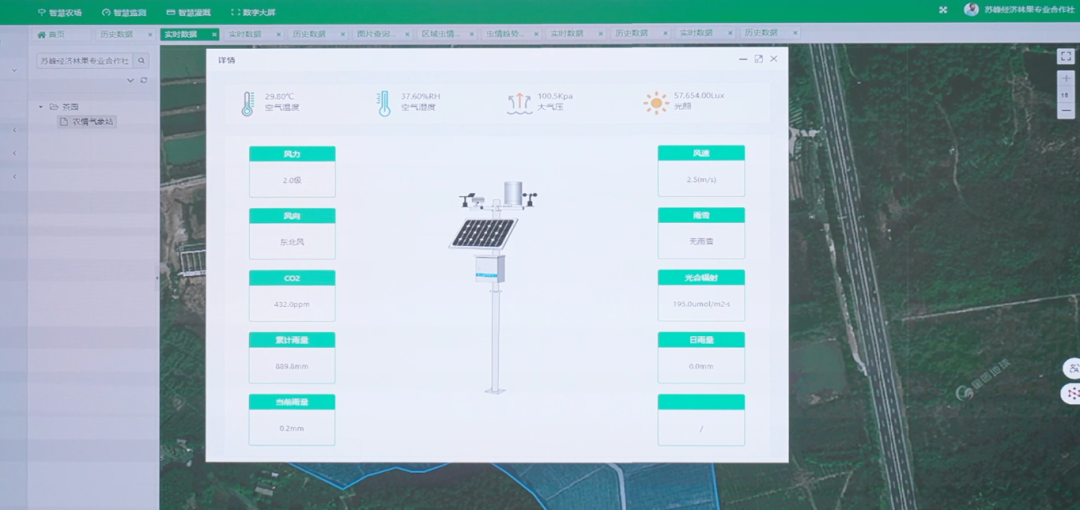

这个大山里的茶园,早就配置了多种智能设备,甚至还搭建了一个智慧茶园管理平台,实现了茶园实景的直观查看。

整套系统还嵌入无人机巡田、物联网监测、数字孪生等模块,10分钟即可完成百亩茶园的病虫害扫描;40个传感器节点将气象、墒情数据传至云端,AI系统自动生成管护建议;通过3D建模模拟茶树生长,精准预测采摘期,误差不超过3天。

茶农们可以通过手机上的水肥一体化智能灌溉系统,实现茶叶生长科学管控,大大提升了产量与收益。

这哪里还是我们印象里的传统茶园,听上去,在桥李村种有机茶,就是一个为“数字游民”定制的工作岗位。

更赛博的是,在桥李村,借助屋顶及车棚光伏发电项目,村里还把“闲置空间”转变成为绿色能源生产线,建成了江苏首家村级数字零碳“村网共建”电力驿站,上岗的是“AI数字员工”。

这样极具“未来感”的农村,通过坚守生态保护,不仅孕育出绿水青山的动人画卷,更铸就了金山银山的丰厚富矿,还焕发出乡村文明的新气象。

从青山绿水变成金山银山,在高淳“两山”实践的足迹中,我们总能看到新经济、新产业、新青年形成的“三新汇聚”。

在风景如画的地方开一个民宿,各地早已司空见惯。但同样是民宿,高淳游子山下的“喵姐的花园”,它的故事在全国都很可能是独一无二的。

“城市里太闹了,这地方刚刚好,很治愈人。”这是一位客人在网上对这家“网红”民宿的点评。

既然叫“花园”,那这个民宿的特色肯定是“花”。

的确如此,民宿主人“喵姐”是圈内有名的“花友”。这座占地数亩的民宿,四分之三的空间都被花卉填满——不同于中式园林,“喵姐的花园”更接近于一座英式花园。园内栽种着五六百种花卉,在四季中次第绽放、交替开花。

花园中还开凿出一条蜿蜒的人工小河,两岸高低错落地种满了丰富的水生与陆生植物,层次分明。

客人身处这个民宿,就好像置身于莫奈的油画中。

如果不是介绍,你完全不会想到,这座花园的主人“喵姐”是在退休后才开始学习园艺的。

“喵姐”并不在意民宿的生意模式,她在无意间,用“爱好”打造成了一个充满生命力的“共享空间”,吸引着城市人群前来体验自然之美。

每年这个国家,有数以千万的人群,挂着“此生必驾318”的贴纸,去到大理、去到阿亚那,去追逐“诗与远方”。

在高淳,“喵姐”以退休之龄,重拾对美的感知,用一草一木重构田园的诗意,也悄然点燃了乡村生活的另一种可能。

当年轻人追逐快节奏的城市生活时,“喵姐”却在慢下来中,找到了连接自然与人心的密钥。

这座花园不仅是植物的栖居地,更成为城市精神荒漠中的疗愈绿洲,印证着高淳“三新汇聚”下乡村振兴的深层逻辑:

让热爱成为生产力,让生态价值真正落地生根。

绿水青山此刻真正成为“金山银山”。今年上半年,高淳全区旅游总收入121.81亿元,同比增长13.52%,累计接待游客1009.5万人次,同比增长9.9%。

在高淳,像“喵姐”这样的人正悄然增多——他们中有返乡创业的青年,有用艺术唤醒古村的设计师,也有投身生态农业的科技人才。

他们带着新理念、新技术回到乡土,不为逃离城市,而是以热爱为原点,重构乡村的价值坐标。这里的振兴不再是简单的经济反哺,而是一场关于生活方式的深层对话。

当光伏板在屋顶静静发电,当AI守护着茶山的生态数据,当一朵花成为连接城乡的情感媒介,高淳的绿水青山真正活了起来,不仅可看,更可感、可参与、可持续。

推动“青山绿水就是金山银山”的落地,高淳的另一个探索是“机制”。

比如,高淳试图通过顶层设计,将每一寸土地的生态价值进行重新定义——好山好水好空气“明码标价”,在高淳已不算新鲜事儿。

早在几年前,高淳就与南京大学、中国计量大学合作,主导起草了《生态系统生产总值(GEP)核算技术规范》,发布全国首个县域GEP核算体系和江苏首个GEP核算地方标准。

2020年起,高淳在全省率先探索GEP核算,聘请南京大学、中国计量大学院士团队,构建起涵盖生态物质产品、生态调节服务、人居文化服务3大类18项指标的核算体系,给蓝天碧水、绿地稻田都贴上了“价格标签”。

一组组数据,就是丈量全区生态价值的绿色标尺。

慢城的概念也早已经从桠溪走向了全区——目前,高淳这个宝藏小城,全域建起了“东部山慢城、中部文慢城、西部水慢城”。

从深圳速度到高淳慢城,不是退却,而是另一种前行的节奏。

当下高淳正全力推动地区生产总值和工业总产值规模双双突破千亿元大关。这意味着,高淳不只是要加快增长,而是要实现能级之变、格局之变。

在高淳,绿水青山真正被量化、被珍视、被激活,当生态价值真正融入城市发展肌理,高淳不再只是“后花园”,更是可持续文明的宝藏城市。