净利润率逼近 40%,接近苹果的两倍,超过爱马仕、泡泡玛特。

文丨贺乾明

今年 5 月,大疆发布无人机 Mavic 4 Pro,正撞上美国对中国商品加征关税。大疆第一次没在美国首发新机,但仍然有零售商从特殊渠道进货,标价比加拿大贵 30%,迅速卖空。这只是大疆无人机市场统治力的一个侧面。

我们了解到,大疆去年收入突破 500 亿元,净利润率逼近 40%,接近苹果的两倍,超过爱马仕、泡泡玛特。

过去十年,大疆在消费无人机的市场份额未下过 70%。期间大疆进入手持云台、云台相机、运动相机、扫地机等领域。最大突破是手持云台相机 Pocket 3,今年销量预计突破千万,每台利润都相当于十几部国产 Android 手机。

据我们了解,多家国内的手机公司已经组建团队,要研发对标 Pocket 3 的产品。

极其罕见的是,做到这一切,大疆不靠抄。大疆发布 Pocket 之前,市面上没有类似形态的产品。大疆做 GoPro 定义十多年的运动相机,持续寻找创新点:正面加屏、磁吸式的模块化组合等。

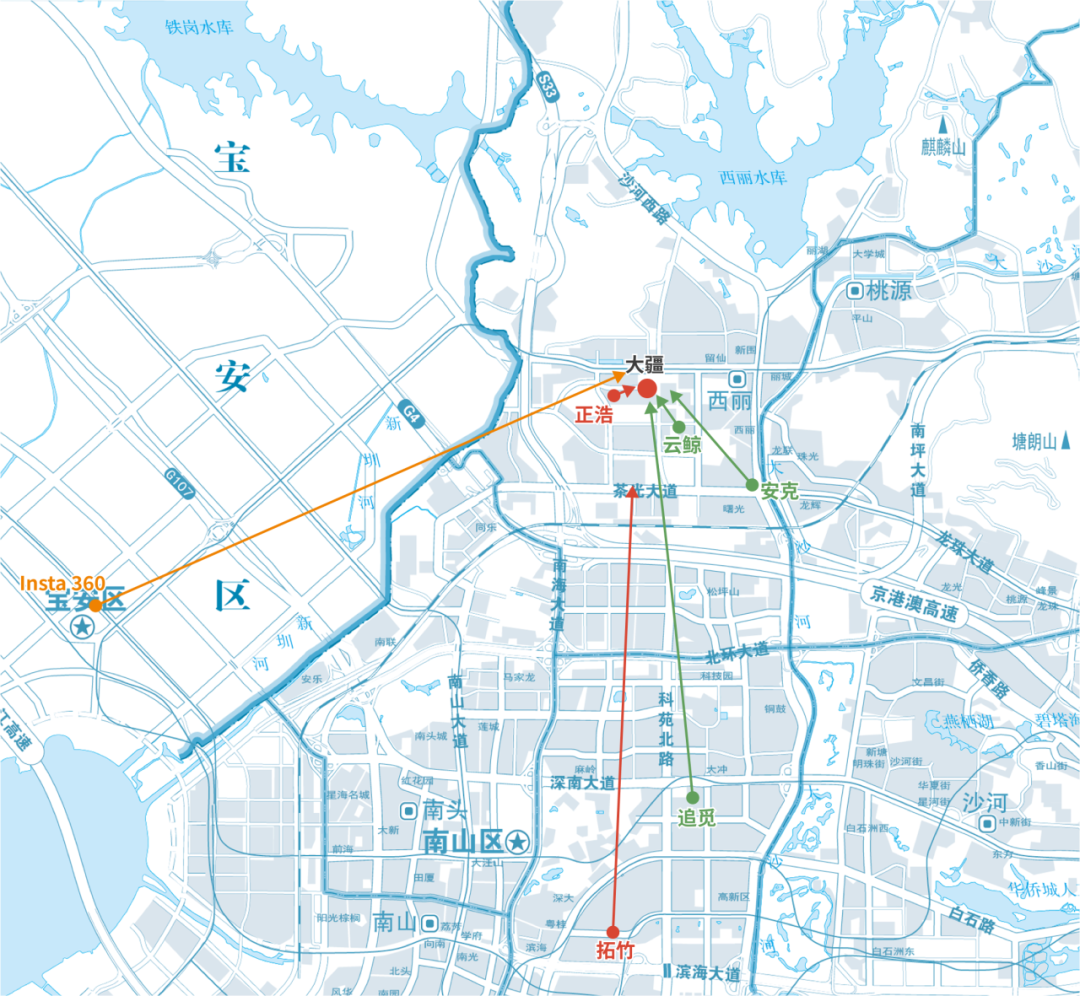

它今天的对手都严重依赖大疆培养的人。比如 2023 年大疆切入户外电源,对手之一正浩创新由前大疆电池研发负责人创办,被称为 “西丽小疆”。今年 8 月大疆发布扫地机,云鲸等对手早在大疆总部附近招揽不少前大疆员工。

今年 6 月在科创板上市、市值突破千亿元的 Insta 360,近期发布无人机产品与大疆竞争,其创始人刘靖康将大疆视为 “魔鬼教练”,说 “大疆要比它外显的和大部分人理解的要强大的多的多的多的多的多。”

我们从大疆创始人汪滔的成长经历开始,试着回答:

大疆如何在无人机领域横扫对手,获得当前市场地位?

大疆的底色、方法论是什么?

大疆在往无人机领域之外扩张时,这些方法论还有效吗?

985 高校读到大三退学,第二次本科毕设得分让汪滔 “绝望”

1980 年,汪滔出生在杭州,母亲是老师,父亲是工程师。在那个年代,他家庭条件不错。改革开放没几年,父母去深圳下海经商,汪滔来到深圳生活。汪滔 10 岁、大概读小学三年级的时候,父母工作太忙,就把他送回杭州,寄宿在老师家里,成为 “留守儿童”。

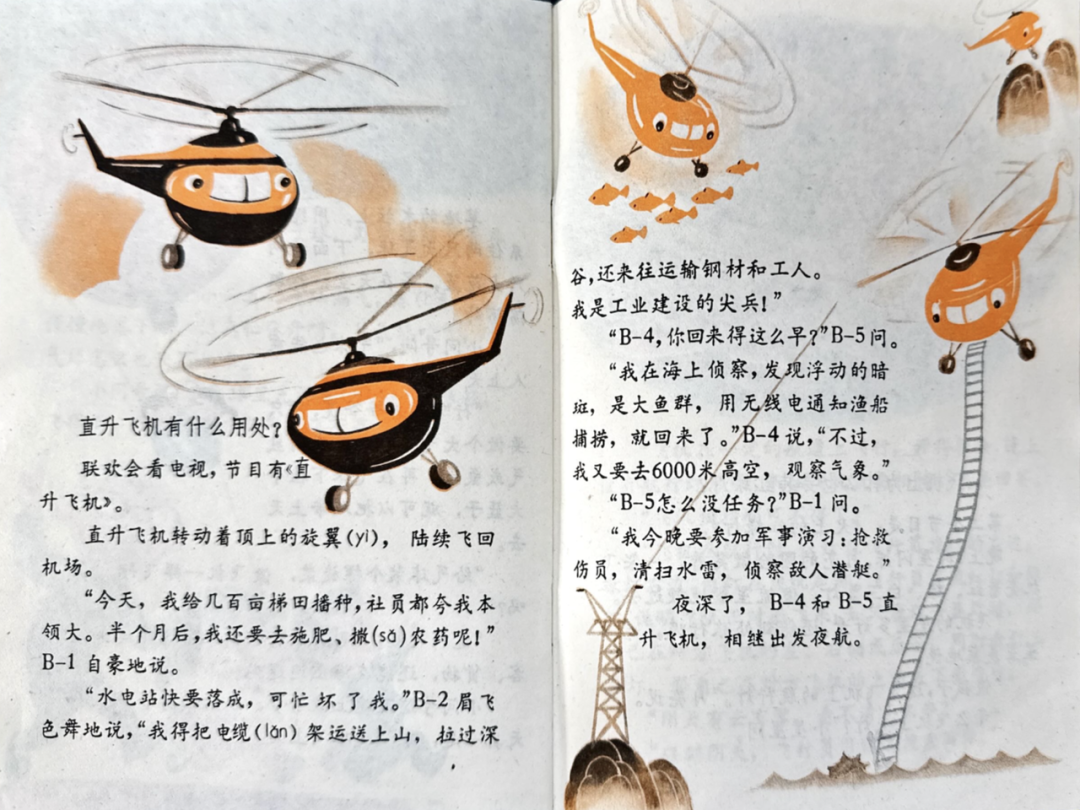

2015 年,汪滔在深圳大学给新生演讲说,很庆幸小学的时候,读到一本讲直升机科普故事的漫画书。然后他就对天空着了迷,把大部分时间都花在航模相关的书上面。

汪滔启蒙的漫画书,是《动脑筋爷爷》第一辑中第 8 本,介绍直升机的内容只有两个半页,不到 500 字,主要讲直升机播种、施肥、撒农药;送电缆;海上侦查、找鱼群;执行军事任务。

这是汪滔梦想的起点。父母也会投其所好,给汪滔买航模读物,还用他的兴趣激励他中学好好学习:只要考高分,就买遥控直升机。

汪滔接受了这个 “对赌”,成绩有提升。他父母花上万元人民币,从香港给他买了遥控直升机。当时的上万元相当于两个城镇居民的平均年收入。

遥控直升机很快就被汪滔玩坏。汪滔后来说,自己手肘上还因此多了一个疤。他父母没有汪滔受伤限制他玩直升机,而是给他厂商的电话,让他独立沟通寄零件过来修理。

或许正是这些激励,让汪滔考入华东师范大学的电子系。在这所 985 高校读到大三,汪滔选择退学。他没去创业,而是去申请斯坦福大学、麻省理工学院等全球顶尖的高校读书。没有什么意外,汪滔的申请都失败了。

这个超乎寻常的决定展现出汪滔性格中偏执的一面。他甚至不愿意再坚持一年,等到研究生再申请海外高校读书。一些报道中提到,汪滔甚至打算回到高三,再经历一遍高考。

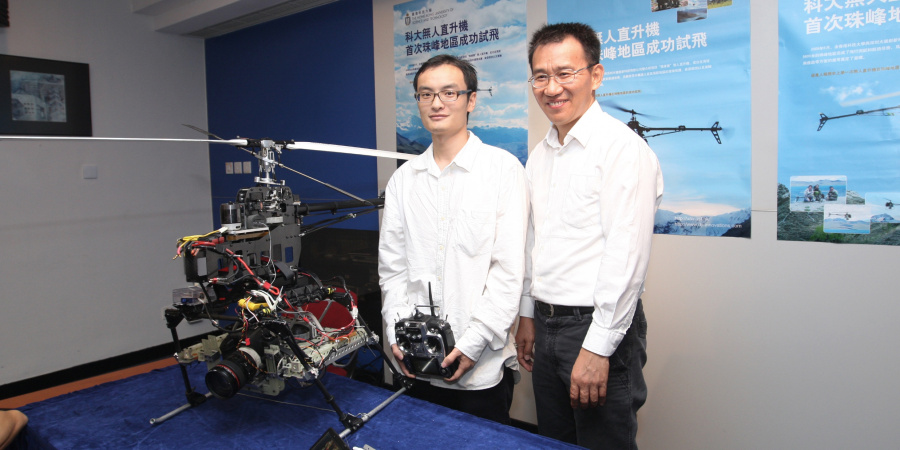

汪滔运气不错,赶上香港科技大学在中国内地推自主招生,不用联考,交材料、去面试就有可能去读本科。他打动了港科大。在港科大的学习成果,直接体现在汪滔的毕业设计中:直升机自主悬停控制系统。

汪滔研究的直升机,不是《动脑筋爷爷》漫画书里的那种大型的运输直升机,而是比玩具直升机大一些、能做些任务的航模直升机。

他的野心在 “自主悬停”。当时也有团队在研究航模直升机飞行控制系统,但只能做好起飞、降落,让直升机悬停在特定高度,还需要资深飞手拿着遥控器精密操作才能做到。

虽然只是小型直升机飞控系统,只靠本科生汪滔一个人短时间很难做出来。他需要资金采购航模直升机、飞控系统的元器件,要有人帮忙一起做硬件和控制算法。

汪滔适合创业的潜质显现:他说服老师,争取到 1.8 万港元的研究经费,其中一部分原本会给其他同学;他还说服两位同学,跟他经常熬夜到凌晨。

展示成果那天,汪滔迎来打击。许多报道称,汪滔控制直升机演示的时候,没有悬停好,摔了下来,最终得分是 C——港科大的评价体系是 A+、A、A-、B+、B、B-、C、D、F。

2019 年,给汪滔打 C 的老师王立新在一篇博客文章中写道:汪滔捣鼓半个小时,没让直升机飞起来。汪滔的项目是一个飞控系统,没有太多理论工作,没飞起来就相当于没做好,而且旁边也有同学围观,如果给高分,就不公平。汪滔如果能让它飞起来,哪怕摔了,也不至于那么低分。

“十几年过去,汪滔当时的样子已经非常模糊。但我忘不了汪滔额头上的汗珠,以及我转身离开时,汪滔那绝望的眼神。” 王立新在文章最后部分写道。

当时的汪滔一直想要出国深造。毕业设计低分意味着,他很难申请到欧美顶尖高校留学机会。汪滔毕业设计的指导老师李泽湘给了他支持,让他能继续在港科大读研。

汪滔的人生轨迹就此发生变化。李泽湘秉承 “新工科” 教育理念,目标 “不是培养一批学生去硅谷和华尔街,而是希望他们能够用科技创造一些新东西。” 他支持汪滔创业。

汪滔读研的 2006 年,大疆诞生。汪滔读的研究生是两年制,最后花了四年多才毕业。

汪滔,右:李泽湘。图片来源:港科大。

创业一年,公司只剩汪滔和一个出纳

汪滔创业做的就是毕业课题中的飞行控制系统。毕业设计结束后,他在学校宿舍花几个月排查问题,搞清楚为什么当时飞不起来。不过他最在意的自主悬停,还是没有更好效果。

随后汪滔去了深圳,第一个办公室在车公庙阳光高尔夫大厦,他舅舅工作的杂志社库房。后来汪滔搬到莲花山公园附近的三居室民房。凭借机器人竞赛亚太区第三名的成绩,汪滔吸引了几名员工,起步资金主要是父母给的 20 万元。

与后来流行的 “硬科技创业” 不同,汪滔没觉得飞控会发展成千亿规模的市场,也没有风险投资,只是觉得手里有技术,似乎可以做出来酷的东西。他后来接受采访说,一开始目标就是做一个能养活 10-20 人的公司。

当时飞行器控制领域,相对成熟的是固定翼飞行器——大型航空客机、战斗机的缩小版。这些飞机上的控制系统,也就是 AutoPilot,1930 年就用到航空飞机上,飞行员脱手时让飞机平稳飞行。

直升机不用跑道就能飞,很适合消费无人机。难处在于起飞、降落、转向等主要靠单个旋翼,任何动作变化都会影响飞行稳定。

在计算机控制成熟前,直升机主要靠飞行员用拉杆+液压操控,像拉刹车线那样带动旋翼下的 “活动盘”,盘往哪歪,机就往哪飞。为了防抖,还需要给直升机加上稳定杆。

当时小型飞行器控制系统的销售渠道,主要是行业展会。刚起步的大疆没钱租摊位,就在航模爱好者网站上发视频,第一套飞控卖了 5 万人民币,成本 1.5 万,毛利 70%。

大疆的飞控软件的性能还不够好,接到的订单不多。而且它开发飞控系统,测试需要设备飞到天上,出现问题就会坠落、摔坏,开发成本较高。汪滔创业大半年,资金就见底了。

汪滔还遇到另一个问题,公司的股权如何分配?跟汪滔一起创业的人,希望能够平均一些。汪滔坚持按照贡献和价值分配,结果团队散得更快。

李泽湘在接受我们访谈时说过当时大疆的情况:2007 年,所有人都走了,除了汪滔就剩一个出纳。而且有人离开后,还拿着汪滔的设计到外面生产销售。汪滔想找律师告他。律师说,你先拿 70 万。

李泽湘帮大疆找到了人手。李泽湘跟哈工大深圳研究生院合作,每年招 50 个研究生做机器人控制,第一届正好快要毕业。他建议学生去大疆实习、留在大疆,帮汪滔把大疆重组起来。资金的支持来自汪滔父亲的朋友陆迪,做餐饮生意赚了钱,投了大疆 50 万。他后来也加入大疆,负责财务和行政。

汪滔同时调整公司经营策略。当时的飞控领域,很像苹果做电脑前的个人计算机爱好者社区,参与者喜欢自己买零部件 DIY。这个趋势一直持续很久,直到精灵发布。汪滔把成套的飞控系统拆开卖,处理掉存货,也缓了一口气。

雷峰网的一篇报道提到,飞控公司零度智控创始人杨建军 2008 年初见汪滔时,对方 “特别谦虚,也有点消沉”,一直说 “这个行业不好干,不知道该不该坚持下去。”

几年后,汪滔常用的话包括 “这个世界太笨了,笨得不可思议”“世界上没有一个人值得佩服”。

借巡航导弹的技术实现自主悬停,一个配件推动收入破亿

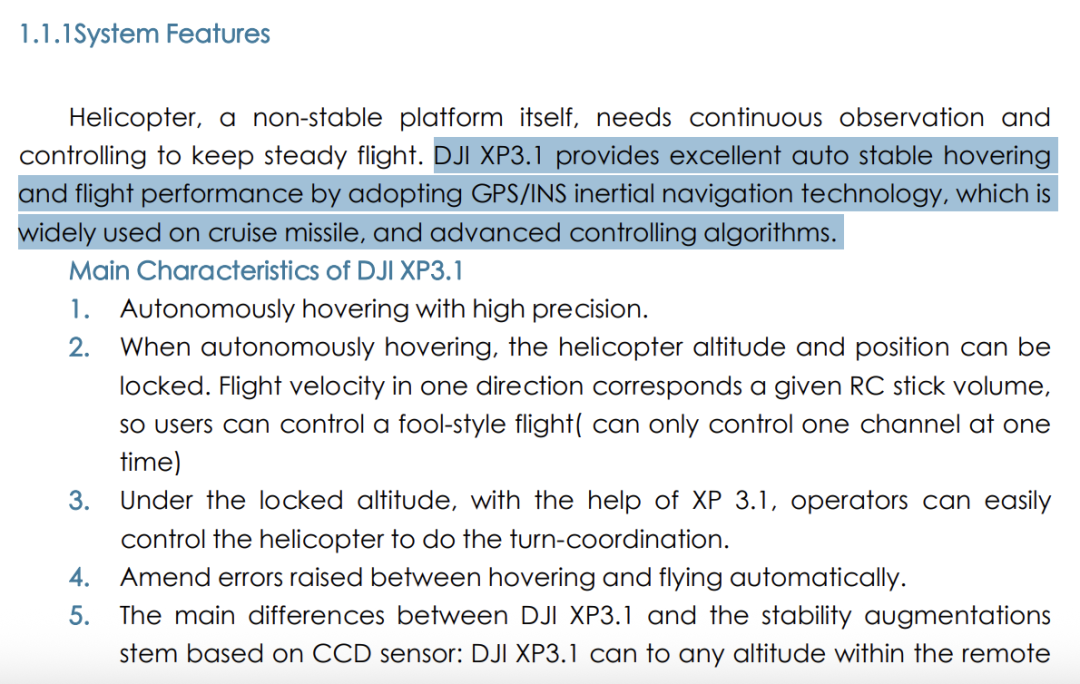

2008 年,大疆发布飞控系统 XP 3.1,终于解决悬停问题,精度误差 1-2 米,已经能用。这时汪滔的本科毕业课题才算完成。

这套飞控系统的操作手册中,大疆写道:用巡航导弹里面常用的 GPS/INS 惯性导航技术,加先进的控制算法,才实现自主、稳定悬停。

他们还写道:哪怕是一个新手,也能在几分钟内学会怎么操控飞控系统。这是大疆长期遵循的方法论之一。

它不是大多数创业者追求的 “产品-市场契合” 法则,而是另一种打开市场的逻辑:产品好用之前,没那么大的市场规模;产品好用的程度,决定市场有多大规模。

离开大疆创业的人,也普遍遵循这个理念。比如大疆 Mavic Pro 系列原负责人陶冶创办的拓竹科技,做易用的 3D 打印机,迅速成为炙手可热的明星消费电子公司。拓竹成立时,市场上不乏公司生产 3D 打印机,但都偏向资深爱好者或者工业场景。

大疆发布 XP 3.1 飞控系统后,月收入很快突破 10 万元。他们从三居室的民房搬到了深圳南山区的办公楼,终于有一点正规公司的感觉。

之后几年,大疆围着 XP 3.1 迭代,增加配套设备,比如地面站,像航空母舰的母舰,增强直升机控制系统的能力,让它能够自动飞过更多设定好的地点,执行更复杂的任务。汪滔还带着飞控系统去珠峰测试性能,成为第一个飞越珠峰的小型飞行器。

左:李泽湘,右:汪滔。图片来源:港科大。

这时候,汪滔身边越来越多的迹象显示,多旋翼无人机是未来。2009 年上映的《三傻大闹宝莱坞》,出现多旋翼无人机飞起来的画面;大疆高管 2010 年去美国参加学术会议,不少团队都用多旋翼无人机做实验;大疆的海外供应商说,客户更愿意买大疆的配件,用到多旋翼无人机上;各种航模论坛上,讨论多旋翼无人机的内容越来越多。

大疆随后投入资源研究多旋翼飞控系统。理论上多旋翼的无人机是单旋翼直升机的变体。大疆在直升机上的大部分积累,比如算法、硬件等,都能迁移复用。

2011 年 8 月,大疆发布多旋翼无人机飞控系统 WooKong-M,基础就是直升机飞控 WooKong-H。类似的还有后来面向普通消费者的 Naza 系列,同时有直升机和多旋翼版本。

可是开源软件流行削弱了大疆的竞争力,行业竞争变得激烈。WooKong-M 发布后,大疆年收入增长到千万元。汪滔决定同步做硬件提高竞争力,开发了配合 WooKong(悟空)系统的筋斗云,Naza (哪吒)系列的风火轮。它们为大疆后续推出划时代的 “精灵” 无人机打下技术和产品基础。

大疆多旋翼硬件 “筋斗云”。

大疆精灵系列的无人机迅速占领市场,还有一位关键人物和一个关键配件。

2011 年 7 月,汪滔去美国参加行业展会,遇到参加过《极速前进》的真人秀演员科林·奎恩。他正在为自己创办的航拍公司寻找更稳定的无人机拍摄方案。

无人机靠多个旋翼起飞、转向,而旋翼转动会带动无人机上的相机抖动。效率最高的解决方案是用云台抵消震动。大多数公司都用通用的有刷电机方案,然后等待奇迹般的方案诞生,再跟进复制。

大疆早期也这样研发云台,但有刷电机存在根本问题:精度、频率不够,无法完全抵消无人机震动,而且用久了会磨损,效果更差。

汪滔想要更好的效果,决定用无刷直驱电机做云台。现在这种电机很普遍,贵一些的电动牙刷中就有。但在 2011 年,它刚开始在工业界普及,用在昂贵的数控机床上。而李泽湘在 1999 年参与创办的固高科技,主业就是研发数控机床。

不过无刷电机用到无人机的云台中,体积要小,控制算法更难编写,大疆换了数个团队后,在 2012 年推出禅思 Z15 云台。靠云台推动,这一年大疆收入破亿。

云台的研发过程体现出汪滔的风格。他追求好用、出彩的产品。汪滔后来说,他崇尚比较酷、比较美的东西。他认为,追求美会转化成一种战斗力,这种战斗力最终会做出好产品;酷或者美是一种品味,大疆商业决策、产品设计、技术取舍 “最终都会落在品位上”。

大疆是中国消费电子行业的异类,经常被称为中国最像苹果的公司。大约 30 年前,有记者问苹果创始人乔布斯,既然技术通向无数种可能性,怎么才能找到正确的方向?乔布斯顿了好几秒后说,“最终决定一切的是品味。”

追求品味,汪滔投入大量的资源和精力。福布斯在 2015 年报道,汪滔每周工作超过 80 小时——996 才 72 个小时,办公桌旁放着一张单人床。如果一个产品没有达到汪滔预期,他会直接怼回去重做,顺便带一句:这是什么垃圾?

精灵切中行业空白,拒绝与 GoPro 绑定换市场

2011 年 8 月,科林·奎恩听到大疆研发新型云台一个月后,就飞到深圳,想跟大疆深入合作。当时大疆多数客户都在海外。美国等发达地区的极客,对无人机最有兴趣。

奎恩是不错的合作对象,他熟悉无人机,在娱乐领域有资源,擅长运营、推销。很快,双方组建大疆北美公司:奎恩当 CEO,掌握 48 % 的股份,大疆 52%。

在美国,奎恩带着大疆的产品参加各种活动,比如西南偏南大会、F1 美国站,提高大疆的知名度;他在 YouTube 上面发布无人机教程,让更多人了解怎么用无人机;他在社交媒体上与明星朋友互动,推动大疆的产品破圈;他协助大疆拓展大疆的销售渠道,比如百思买等,触达更多普通用户。汪滔后来评价,奎恩是一个出色的营销专家,很多想法都能给他带来启发。

2012 年,大疆在多旋翼无人机领域已经有深厚积累:有行业领先的飞控软件,也开发过两款硬件,有领先的云台,也积累了大众知名度。在这些基础上,大疆开发出软硬件高度集成的精灵系列无人机。

2013 年 1 月,大疆发布精灵,迅速卖空。精灵的产品定位,让它成为行业中独特的产品。

当时无人机行业两极分化。一端仍然是爱好者 DIY 硬件,安装开源的飞控系统,买云台之类的配件,成本可达数千、上万美元,而且过程比较麻烦。另一端是入门的消费无人机,比如欧洲公司 Parrot 开发的 AR.Drone,售价只要 200、300 美元,但性能受限。

大疆的精灵刚好能占住两端优势,又回避缺点。它性能不差,能够满足专业需求。比如成熟的悬停是必备技能,遥控的距离能到 1000 米,爱好者 DIY 的设备通常也就几百米。它也对新手友好,收货一小时内就能组装好起飞。同样重要的是,它售价不到 1000 美元,虽然比 AR.Drone 贵,但比同样性能所有产品都便宜。

汪滔和奎恩都总结过精灵的成功。汪滔说,大疆有点像汽车启蒙时代的福特。20 世纪早期,美国汽车产业有几百家汽车配件厂,汽车组装厂只有几十家。福特这样的公司出现后,替代了不少汽车配件厂。他认为,大疆做出整体化的产品,才能开辟较大的市场。

奎恩更直接:“如果客户买的是 10 万美元的产品,就愿意投入时间研究。但如果是 800 美元的无人机,就会想要拆开就得能用,而且还得完美。”

精灵无人机延续了大疆长期坚持的方法论。当一个产品足够便宜、进入到普通人的视野中时,易用会是一个明确的指标。大疆也不会为产品更便宜、易用,去减配、阉割性能。

不过第一代精灵无人机并没有内置云台和相机,取而代之的是云台配件和快装 GoPro 运动相机的底座。GoPro 的运动相机每年销量达到 200 万台,已经积累大批热爱运动、摄影的用户,他们一定程度上也是大疆的潜在用户。

GoPro 成了汪滔与奎恩分道扬镳的导火索。据报道,奎恩想跟 GoPro 深入合作,GoPro 供应相机,大疆出无人机,共同开发产品销售,代价是大疆给 GoPro 三分之二的利润。奎恩为了多卖货,自己答应了。

汪滔并不同意。和 GoPro 合作有助于打开市场,但大疆的无人机不能完整、直接地解决用户需求,就是一个类似自拍杆的工具,而不是消费电子产品。

这时的汪滔,目标早不再是做一个 10~20 人的公司。他曾在朋友圈写道:“文化、价值观、产品的二等公民,我做腻了,期待我们的产品也可以早日让美利坚五体投地。”

2013 年 10 月,第一代精灵发布大半年后,大疆推出精灵 2 视觉版,内置相机和云台。随后大疆迅速迭代,发布精灵 2 视觉版 Plus,改进云台结构和相机效果。

大疆在北美发展,不只有奎恩助力。李泽湘曾在与我们的访谈中说,2013 年前后,国内投资人都把大疆当玩具公司,而红杉资本投资合伙人迈克尔·莫里茨看好无人机和大疆精灵 2 视觉版,把它当成 Apple II。

他和汪滔一起去硅谷,请教莫里茨大疆应该怎么发展,问了三个问题:

第一个是 “中国公司能不能做品牌?” 莫里茨说:产品才是关键,只要产品好,不管来自世界哪个角落,都可以做品牌。

第二个是要 “做国际品牌应该从哪里切?” 他的建议是:美国,美国硅谷,美国硅谷高科技公司的头儿。

第三个是怎么搞团队,莫里茨说 “你得有人才战略”。

李泽湘通过当时微软的华人高管沈向洋,把无人机样品送给比尔·盖茨,通过莫里茨送给硅谷的科技公司高管们,扩大大疆的影响力。红杉之后也成为大疆的投资人。

2013 年 5 月,汪滔提出收购奎恩手中大疆北美公司的股份,给他大疆公司 0.3% 股权。按照当时大疆的估值,这笔股权价值 500 万美元。奎恩认为自己更重要,在美国,精灵的销量占大疆整体的 30%。

年底,大疆切断大疆北美员工的官方邮箱权限,把客户付款转移到深圳总部。2014 年初春节前,大疆解雇所有大疆北美员工。同一时期,大疆给中国的员工发了 10 辆奔驰。

奎恩把大疆告上法庭,双方半年后和解。有报道称,大疆出了近 1000 万美元。奎恩带着一部分大疆北美的成员,转投大疆的竞争对手 3D Robotics。

3D Robotics 的员工称,奎恩开会时总说 “I want to fucking kill DJI”。

横扫国内外对手,亲手 “杀死” 精灵系列

3D Robotics 创始人克里斯·安德森(Chris Anderson)比汪滔年长快 20 岁,曾担任《连线》杂志的主编,写过一本畅销书《长尾理论》。2007 年,他兼职创办一个在线社区 DIY Drones,让喜欢无人机的爱好者聚到一起交流。汪滔也是常客。

DIY Drones 孕育出无人机行业的开源软件,把入行的门槛降低,并孵化出 3D Robotics。安德森在《连线》撰文:“我意外引爆消费无人机热潮。”

眼看精灵成功,许多深圳公司开始用 3D Robotics 的开源软件做无人机,3D Robotics 也着手研发无人机硬件。安德森说,大疆是无人机领域的苹果,他们就是 Android。

3D Robotics 当时的确有底气:刚融资 8500 万美元;有开源社区帮助改进软件和硬件;硬件制造可以像大疆一样,用中国的供应链;还有了解大疆的无人机营销大师奎恩加入。

3D Robotics 的核心产品是 Solo 无人机,内部称为 Phantom Killer。Solo 有一些亮点,比如与 GoPro 深度绑定,设备和遥控器都有算力芯片支持,用于提高控制能力。

他们允许用户 30 天无理由退货。如果飞行出现故障导致机器损毁,如果是 Solo 的问题,他们直接给用户换新机,包括悬挂的 GoPro。

Solo 在 2015 年 6 月上市前,汪滔去美国去见安德森,提出全资收购 3D Robotics。安德森拒绝。不到一年,Solo 就垮了。

产品发布前,The Verge 给出极高评价:Solo 可能是当时最智能的无人机。后来有内部员工爆料,3D Robotics 给 The Verge 测评的无人机经过特殊改装,比如增强了 GPS 模块。卖给用户的版本中 GPS 是普通版,控制信号不稳定,导致 “炸机率” 提高。

Solo 没有云台,像第一代精灵直接快装 GoPro。这已经是 2015 年,云台已经是大疆无人机标配。奎恩说:“没想到搞云台这么难,比造无人机还难。”

尽管如此,3D Robotics 高管很自信,他们看到渠道商下了大量订单,认为年底圣诞假期时,销量会爆发增长,让工厂多生产 4 万台。一台 Solo 成本大概 750 美元,这相当于 3 亿美元。

但渠道商只是进货多,并没有卖出去,都在仓库和货架上。等到 2016 年 2 月,Solo 积压 6 万台,相当于 4.5 亿美元。

库存是消费电子领域的噩梦,不断迭代的技术会迅速让一款产品过时。如果给 3D Robotics 更多时间迭代产品,它并非没有机会。

大疆的反击很快到来:精灵 3。这时的大疆,已经集齐无人机所有技术模块:飞控、硬件、云台、相机、图传,每个模块都做到行业领先。这一年,大疆投资哈苏。

精灵 3 专业版发布时,定价 1300 美元,而 Solo 加上配套的 GoPro,售价 1700 美元。接下来一年,大疆发布侧重不同场景的精灵 3 ,把价格压到 800 美元,促销时只要 500 美元。

惨败的安德森,决定撤出无人机硬件市场。他说,他们是硅谷公司,本来就该认真搞软件,造硬件就应该交给中国公司去做。

大疆自此成为全球消费无人机领域第一,市场份额占比超过 70%,但还不够稳固。

国内的投资人不再把无人机当玩具,开始扶持大疆的对手,投资极飞、昊翔、亿航、零度智控、飞米等公司,甚至帮它们写商业计划书。

部分公司不愿意在消费无人机领域对抗大疆,重点做大疆没那么在意的领域,比如极飞做农业无人机,亿航研究载人飞行器,做大体量运输无人机。

但不乏有公司希望挑战大疆。比如零度智控。他们希望复制小米在手机市场上的成功,做一款低价、体验有些保证的无人机。

零度智控重点推进 Dobby 的小型无人机,它可以折叠,装在口袋里,重量只有 199 克,请来女明星柳岩代言,售价 1800 元,备货 20 万台,在 2016 年 7 月发布。

但 Dobby 和 AR.Drone 类似,他们用 WiFi 信号控制设备,信号并不算稳定。为了更低的价格、更轻的重量,他们也牺牲了不少性能。

便携是大疆的弱点。精灵 3 专业版需要占用常规行李箱大部分空间。专业用户可以忍受麻烦,但普通消费者会退缩。

但零度智控发力,是在大疆解决 3D Robotics 挑战之后。大疆能够迅速应对新挑战。Dobby 上市两个月后,大疆发布折叠无人机产品:Mavic Pro。

大疆没有为了便携削弱无人机性能。Mavic Pro 价格是 Dobby 的 3 倍,但市场表现远超对手。Dobby 与上一个精灵杀手 Solo 一样,产品大量积压,资金链断裂。

Mavic Pro 成为精灵杀手。同一年,大疆发布精灵 4,但销量低迷。大疆再也没发布精灵 5 。汪滔后来说:“只有自我革命才能有创新”。

此后,消费无人机领域几乎已经没有什么品牌能够与大疆竞争。美国政府采取加税、列上实体清单等措施,都没能明显动摇大疆的市场份额。

2016 年,大疆收入增长到近百亿元,是 4 年前的 100 倍,增速从原来的 1000% 变成 60% 多。汪滔判断,消费无人机市场可能接近饱和。

围绕无人机技术扩张业务线,员工持续流失带来新挑战

大疆当前的业务版图是一个同心圆。中间是消费无人机,是大疆的利润来源和扩张基础。大疆已扩展到 7 条产品线,Mavic、Air、Mini、Flip、Neo、Avata、Inspire,覆盖各样的产品形态,是进攻也是防守。

消费无人机往外,是大疆针对垂直场景的开发的无人机方案,比如农业、测绘等,最新产品是运输无人机,能带近 300 斤的货物飞 50 多公里。

再往外,是大疆开发的手持云台、手持云台相机、运动相机等影像设备。它们是大疆做无人机技术的衍生品和主要扩张方向,都获得成功。

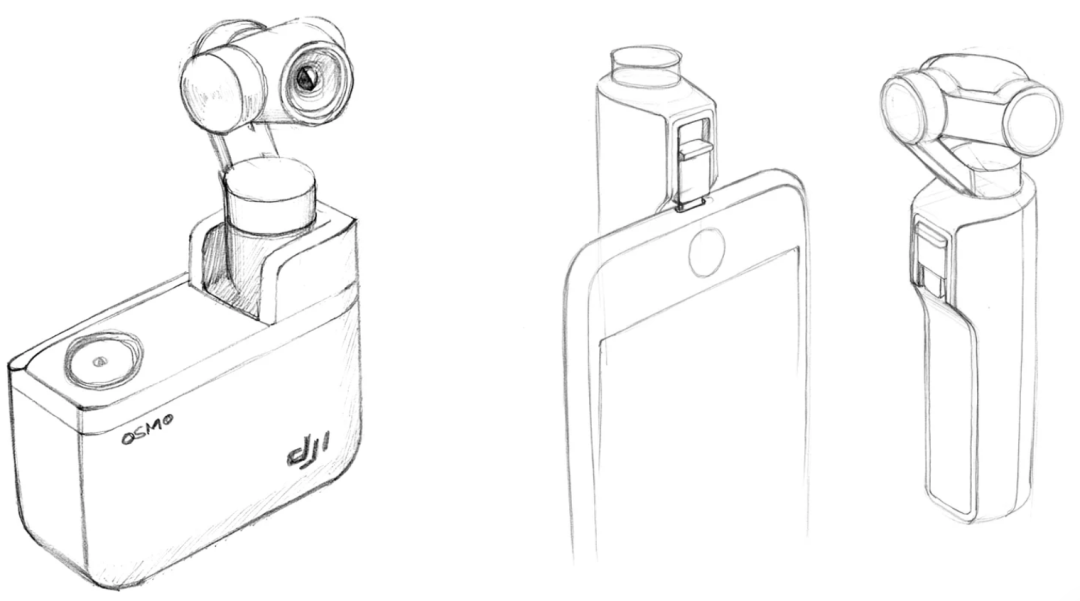

最突出的是手持云台相机 Pocket。虽然有无人机技术积累,大疆研发第一款 Pocket 花费两年时间,设计方案就有 3 版:早期是一个长方体设备,伸出来一个云台和相机。

大疆还考虑过做成手机配件,最终确定了类似口红的形态——一种市场上没有出现过的产品,能做到手机做不到的事情,给用户提供更多价值。

大疆手持云台第一代 Pocket 三版设计方案。图片来源:大疆。

大疆为 Pocket 更极致地研发技术。手持云台相机尺寸比无人机等产品小,这意味着要研发更小的无刷直驱电机驱动更小的云台。

他们的工程师发现,云台精度要做到 0.005° 之内,才能不让用户感受到画面的抖动。现在基本没有哪个做类似产品的公司接近大疆的水平。

但大疆的这些产品,大多数散热能力较差,使用一段时间就能感受到温度上升。尤其是大疆第二代运动相机。

2019 年,大疆发布第一代运动相机,整体产品设计延续 GoPro 定义的风格,差异点只是增加前置屏幕,让用户自拍时看到自己在画面中的位置。

第二代运动相机,大疆重新设计产品,采用磁吸的模块化设计,把前置屏幕做成可以替换的磁吸模组。运动相机本体更小,只有市面上运动相机一半。

大疆没有为了小巧牺牲性能,而是用体积更小、性能依然有保证的元器件。它们通常功率更大,这导致两个问题:消耗电量多、散发热量高。

而运动相机体积小,电池不大,所以无法长期使用。同时,运动相机需要密闭防水,热量散不出去,导致烫手。大疆甚至建议用户不要拍那么长的视频。

第三代运动相机,大疆就改回第一版方案,凭借过去技术的积累和哈苏的加持,当前市场份额全球排在第二,仅次于 GoPro。

无人机衍生产品之外,大疆开辟的新业务都没有那么亮眼。辅助驾驶业务大疆车载,被许多大疆前员工和投资人视为异类,现在改名成 “卓驭”。

更符合大疆产品风格的产品是其 2019 年发布的机甲大师 Robomaster S1。与大疆开发精灵无人机时类似,机甲机器人产品那时也是小众产品,高频使用场景是爱好者之间的机器人竞赛。大疆凭借技术积累、投入大量资源,将它做成用于中学生学习机器人编程的消费品,但遇上双减等因素,没能继续发展下去。

扫地机没有这些牵绊,但少了许多大疆做产品的气质。大疆 2020 年研发扫地机时,它已经是相对大众的产品。类似的还有户外电源。

一位曾在大疆工作过的创业者说,大疆做这些业务的出发点,已经不再像早些年做无人机,甚至是机甲大师时那么纯粹。

大疆希望用这些市场前景确定的项目,留住不断流失的人才。大疆核心的工程师近年不断流失,离职创业或加入其他消费硬件公司,离职时往往会带走一群人。

2019 年,大疆系统梳理公司的愿景:做空间智能时代的开拓者,让科技之美超越想象。汪滔希望,大疆的产品配合各种传感器和控制算法,工作时能像鸟在雨林中一样安然飞翔。

上述大疆离职的创业者说,大疆想在扫地机这些领域有所建树,还需要突破束缚。扫地机这类大众已经有明确认知,技术边界相对明确的产品,不只靠大疆过去擅长的极致的产品设计、技术工程等,还需要营销能力。比如追觅宣传洗地机产品时,会丢一桶泡面在地上,再用设备洗干净,带动不少销量。

大疆的扫地机、户外电源,以及最新发布的全景相机,都没有那么浓厚的大疆风格,但对现在的大疆非常重要。这些产品在市场上的成绩,不仅影响着员工的流动情况和士气,也会塑造大疆的边界。

汪滔在一次访谈中提到,大疆最强的不是产品或技术,最宝贵的是方法论。这些竞争激烈、大疆作为后来者的产品,将检验大疆的方法论是否可以用到无人机或无人机的衍生品之外,以及大疆是否会成为更强的大疆。

这篇文章来自我们的新视频节目《51 号相册》,当前已经在 B 站、抖音、小宇宙、视频号、小红书等平台更新。51 号相册的灵感,来自解开人类 DNA 双螺旋结构的 51 号底片。我们计划给每一家影响我们生活的公司、产品或品牌都拍一张 51 号底片。

部分参考资料:

[1] 大疆:DJI XP3.1 Standard Manual

[2] 大疆:DJI Developers Share the Secret of Our Success

[3] 大疆:Small Wonder: An Interview with the Osmo Pocket Design Team

[4] 大疆:Osmo Action: Built to Thrill

[5] 汪滔:2015 年深圳大学开学演讲

[6] 汪滔:2015 年机器人竞赛致辞

[7] 王立新:毕业设计给了个 C,成就了大疆无人机汪滔—这事儿是我干的

[8] 晚点 LatePost : 晚点独家丨大疆扩展业务边界,预计明年发布扫地机器人

[9] 晚点 LatePost : 对话李泽湘:孵化大疆、云鲸后,怎么培养更多科技创始人

[10] 雷峰网:无人机江湖和汪滔的前半生

[11] 雷峰网:大疆车载正式单飞,更名为 “卓驭科技”

[12] 中国企业家:大疆汪滔:这个社会太愚蠢 包括很多很出名的人

[13] 全天候科技:大疆的 “融资奇景”

[14] 福布斯:Bow To Your Billionaire Drone Overlord: Frank Wang’s Quest To Put DJI Robots Into The Sky

[15] 福布斯:Behind The Crash Of 3D Robotics, North America’s Most Promising Drone Company

[16]The Verge: The 3D Robotics Solo may be the smartest drone ever

题图来源:《爆裂鼓手》